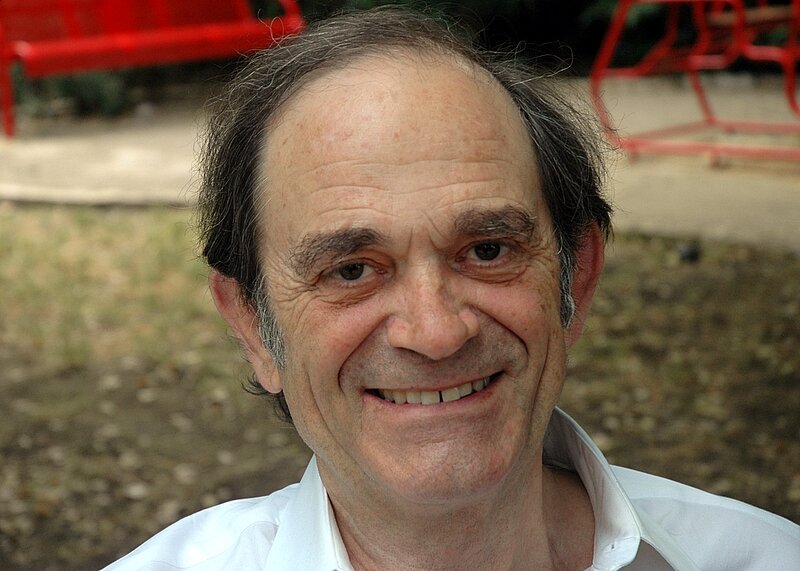

Беседа двух европейских интеллектуалов Джованни Арриги и Дэвида Харви о приспособляемости капитализма к новым условиям, о значении гегемонии в развитии капиталистической системы, а также роли Китая в масштабных преобразованиях миросистемы.

Дэвид Харви: Не могли бы вы рассказать о своем семейном происхождении и образовании?

Джованни Арриги: Я родился в Милане в 1937 году. По материнской линии мое происхождение буржуазное. Мой дед, сын швейцарских иммигрантов, проделал путь от рабочей аристократии до владельца предприятий, производивших ткацкое оборудование, а позднее — обогревательные приборы и кондиционеры. Мой отец, родившийся в Тоскане, был сыном железнодорожного рабочего. В Милан он приехал в поисках работы — и получил ее на фабрике моего деда по материнской линии; проще говоря, в конце концов он женился на дочери своего босса. В их отношениях имелась определенная напряженность, в результате чего мой отец, соревнуясь со своим тестем, со временем открыл собственный бизнес. Оба они разделяли антифашистские убеждения, и это обстоятельство оказало серьезное влияние на мое раннее детство, которое было заполнено войной: нацистской оккупацией Северной Италии после сдачи Рима в 1943 году, Сопротивлением и приходом союзников. Когда мне было восемнадцать, мой отец трагически погиб в автокатастрофе. Вопреки советам деда, я решил продолжить его дело и отправился изучать экономику в Университет Боккони, полагая, что это поможет мне понять, как руководить предприятием. Экономический факультет был оплотом неоклассической теории, ни в коей мере не затронутым кейнсианством, и я не нашел там ничего, что помогло бы мне с фирмой моего отца. В конце концов я осознал, что мне придется ее закрыть.

Д.Х.: Как получилось, что в 1964 году вы отправились в Африку работать в Университетском колледже Родезии и Ньясаленда?

Дж.А.: Ну, это довольно просто. Я узнал, что британские университеты платят за преподавательскую и исследовательскую деятельность — в отличие от Италии, где надо было провести четыре или пять лет на позиции assistente volontario перед тем, как обрести хотя бы надежду на оплачиваемую работу. В начале 1960-х британцы основывали университеты по всей своей бывшей колониальной империи — как колледжи британских университетов. Университетский колледж Родезии и Ньясаленда был колледжем Лондонского университета. Я подал заявление на две позиции — в Родезии и в Сингапуре. Они вызвали меня на собеседование в Лондон и, поскольку колледж выразил интерес, предложили мне работу преподавателя экономики. Так я и поехал в Родезию.

Это было настоящее интеллектуальное возрождение. Математически смоделированная неоклассическая традиция, в которой я был обучен, не могла рассказать ничего о тех процессах, которые я наблюдал в Руанде, равно как и о реальностях африканской жизни. Я работал бок о бок с социальными антропологами, в частности, с Клайдом Митчеллом, который уже проводил работу по анализу социальных сетей, и Яаапом ван Вельсеном, который вводил ситуативный анализ, впоследствии переосмысленный как развернутый анализ конкретных ситуаций. Я регулярно посещал их семинары, и они оба оказали на меня значительное влияние. Постепенно я отказался от абстрактного моделирования в пользу конкретной, эмпирически и исторически фундированной теории социальной антропологии. Так я начал свой долгий путь от неоклассической экономики к сравнительной исторической социологии.

Д.Х.: Когда вы вернулись в Е вропу, не показалось ли вам, что это совершенно другой мир, отличный от того, который вы оставили шесть лет назад?

Дж.А.: Да. Я вернулся в Италию в 1969 году и сразу же, причем два раза подряд, оказался в центре событий. Первый случай произошел в Университете Тренто, где мне предложили прочесть курс лекций. Тренто был главным центром студенческих волнений и единственным на тот момент университетом в Италии, где можно было защитить диссертацию по социологии. Спонсором моего приглашения выступил организационный комитет университета, в который входили христианский демократ Нино Андреатта, либеральный социалист Норберто Боббио и Франческо Альберони; это была одна из попыток приручить студенческое движение, предоставив место радикалу. На первом моем семинаре присутствовало четыре или пять человек, но уже в следующем семестре, после выхода моей книги об Африке летом 1969 года, в мою аудиторию стремилось проникнуть около тысячи студентов. Это даже привело к расколу в движении Lotta continua («Непрерывная борьба»): фракция Боато одобряла посещение студентами занятий, чтобы они могли ознакомиться с радикальной критикой теорий развития, а фракция Ростаньо пыталась сорвать мои лекции, швыряя камни в окна аудитории.

Вторая ситуация сложилась в Турине; в ней я оказался благодаря Луизе Пассерини, которая была известным пропагандистом ситуационистских идей и, соответственно, имела большое влияние на многих активистов движения Lotta continua, склонявшихся к ситуационизму. Я постоянно перемещался из Тренто в Т урин через Милан — из центра студенческого движения в центр рабочего движения. Меня привлекали — и в то же время отталкивали — некоторые аспекты этого движения, в частности, отрицание «политики». На некоторых собраниях весьма решительно настроенные рабочие могли встать и сказать: «Достаточно политики! Политика ведет нас в неправильном направлении. Нам нужно единство». Для меня это был легкий шок — приехать из Африки и обнаружить, что коммунистические профсоюзы расценивались рабочими, борющимися за свои права, как реакционные и репрессивные; однако в этом имелась определенная толика истины. Реакция, направленная против коммунистических профсоюзов, обращалась и на все прочие профсоюзы. Движения вроде Potere operaio («Рабочая власть») и Lotta continua позиционировали себя как альтернативу и профсоюзам, и массовым партиям. Вместе с Романо Мадера, который тогда был студентом, но также политическим работником и сторонником Грамши (большая редкость для внепарламентских левых), мы начали искать пути, как соотнести стратегию Грамши с рабочим движением.

Именно так впервые появилась идея об autonomia, об интеллектуальной автономии рабочего класса. Создание этой концепции ныне обычно приписывают Антонио Негри. Но на самом деле она берет свое начало в интерпретации Грамши, предложенной в начале 1970-х «Группой Грамши», основателями которой были Мадера, Пассерини и я. Мы полагали своим главным вкладом в рабочее движение не создание замены для профсоюзов или партий, но помощь — со стороны студентов и интеллектуалов — авангарду рабочего класса в укреплении его автономии — autonomia operaia — через понимание более широких процессов, национальных и глобальных, в рамках которых протекает его борьба. Если пользоваться терминологией Грамши, речь шла о формировании органичных интеллектуалов борющегося рабочего класса. С этой целью мы создали Collettivi Politici Operai (CPOS), ставшие известными как Area dell’Autonomia («Зоны автономии»). После того как эти коллективы разработали бы собственные автономные практики, «Группа Грамши» считала бы свою функцию выполненной и была бы распущена. Когда она действительно была распущена осенью 1973 г., на сцену выступил Негри и направил CPOS и Area dell’Autonomia в авантюристическом направлении, далеком от того, которое планировалось изначально.

Д.Х.: В 1973 году, когда рабочее движение пошло на спад, вы приняли предложение занять место преподавателя в Козенце.

Дж.А.: Одной из привлекательных сторон работы в Калабрии была возможность продолжить на новом месте мои исследования о трудовых ресурсах. В Родезии я уже наблюдал, как африканцы были полностью пролетаризированы (или, если быть более точным, как они осознали то, что стали полностью пролетаризированы) — и это привело к борьбе за зарплату, достаточную для жизни в городских условиях. Иными словами, сказки типа «мы одинокие мужчины, наши семьи продолжают жить крестьянской жизнью в деревнях», ушли в прошлое после того, как им пришлось жить в городах. В Италии это стало даже очевиднее, ибо там была такая вот загадка: в 1950-х и начале 1960-х мигранты с юга завозились в северные промышленные регионы как штрейкбрехеры, но уже к середине (особенно — в конце) 1960-х они составили авангард классовой борьбы (каковой опыт типичен для мигрантов). Когда я сформировал рабочую исследовательскую группу, я дал им почитать работы социальных антропологов по Африке, в частности по миграции, после чего мы произвели анализ трудовых ресурсов из Калабрии. Вопрос стоял так: что создало условия для этой миграции? И где ее пределы — если принять во внимание, что в определенный момент мигранты превратились из послушной рабочей силы, кото-рая могла использоваться для подрыва переговорных позиций северного рабочего класса, в воинственный авангард?

Исследования выявили два важных момента. Во-первых, развитие капитализма не обязательно зависит от полной пролетаризации. С одной стороны, межрегиональная миграция трудовой силы получала подпитку из мест, где не было обезземеливания крестьян: там даже имелась возможность покупать землю у землевладельцев. Она была связана с системой права на наследование, согласно которой землю наследовал только старший сын. Традиционно младшие сыновья шли в Церковь или в армию, но межрегиональная миграция постепенно становилась все более значимым альтернативным путем заработать деньги, достаточные для того, чтобы вернуться домой, купить землю и обустроить собственную ферму. С другой стороны, в действительно бедных регионах, где труд был полностью пролетаризирован, местные жители, как правило, вообще не стремились мигрировать. Редкий случай, когда они решались на это, имел место, например, в 1888 году, когда в Бразилии было отменено рабство и возникла потребность в дешевой рабочей силе. Бразильцы рекрутировали рабочих из этих нищих районов Южной Италии, платили им за переезд и поселяли их в Бразилии на смену освобожденным рабам. Это совершенно разные модели миграции. Но, говоря в общем, мигрируют не самые бедные: для миграции необходимо обладать определенными средствами и связями.

Второй момент, выявленный в ходе моих калабрийских исследований, был сходен с результатами исследований в Африке. Здесь точно так же предрасположенность мигрантов к участию в классовой борьбе в тех местах, куда они переселились, зависела от того, воспринимали ли они новые условия как те, которые будут постоянно определять их судьбу. Недостаточно сказать, что ситуация в регионах, откуда происходит миграция, определяет зарплаты и условия, при которых мигранты будут работать. В этой связи надлежит отметить, что мигранты воспринимают себя как получающих главную часть средств к существованию из своей заработной платы — это тот переключатель, который может быть выявлен и отслежен. Однако главным результатом исследований стала разноплановая критика теории пролетаризации как типичного процесса развития капитализма.

Д.Х.: Исходный отчет об этих исследованиях украли из автомобиля в Р име, так что окончательный вариант был подготовлен уже в США, много лет спустя после того, как в 1979 г. вы переехали в Бингемтон, где разрабатывалась теория мир-системного анализа. Можно ли сказать, что в рамках этого исследования вы впервые отчетливо представили свою позицию об отношении между пролетаризацией и развитием капитализма, противоположную теориям Иммануила Валлерстайна и Роберта Бреннера?

Дж.А.: Да. Хотя я, несмотря на упоминания о В аллерстайне и Бреннере, был недостаточно конкретен в этом вопросе, вся работа фактически была критикой их теорий. Валлерстайн считал, что производственные отношения детерминированы положением в структуре центр–периферия. Согласно ему, на периферии производственные отношения имеют тенденцию быть принудительными: там нет полной пролетаризации, которая наблюдается в центре. Бреннер в одних аспектах придерживался противоположной точки зрения, а в других был почти полностью согласен с Валлерстайном: это производственные отношения определяют положение в структуре центр–периферия. И в том и в другом случае имеется лишь одно частное отношение между положением в структуре центр–периферия и производственными отношениями. Калабрийские исследования показали, что это не так. В Калабрии, в границах одного и того же периферийного региона, мы обнаружили три различных направления, одновременно развивавшихся и усиливавших друг друга. Более того, эти три направления четко отражали пути развития, исторически характерные для нескольких регионов центра. Одно направление было подобно ленинскому «юнкерскому» пути — латифундия с полной пролетаризацией; второе направление было подобно ленинскому «американскому» пути мелких и средних ферм, вовлеченных в рынок. Ленин не говорит о третьем направлении, которое мы назвали «швейцарским» путем: межрегиональная миграция с последующими инвестициями в собственность на родине. В Швейцарии не было обезземеливания крестьянства, существовала скорее традиция миграции, которая вела к консолидации мелких фермерских хозяйств. Интересно, что в Калабрии все эти пути, ассоциирующиеся с положением в центре, обнаруживались на периферии; и это само по себе было критикой как бреннеровского единственного процесса пролетаризации, так и валлерстайновского увязывания производственных отношений с положением в структуре центр–периферия.

Д.Х.: Наибольшее влияние на концепцию «Долгого двадцатого века», опубликованного в 1994 году, оказал Бродель. Имеются ли у вас после этого какие-либо серьезные критические замечания к его творчеству?

Дж.А.: Критика весьма проста. Бродель является невообразимо богатым источником информации по рынкам и капитализму, но у него нет никакого теоретического каркаса. Или, выражаясь более мягко, он, как указывал Чарльз Тилли, настолько эклектичен, что из его бесчисленных частных теорий не складывается никакой общей теории. Вы не можете просто положиться на Броделя: вам следует подходить к нему с ясным пониманием того, что вы ищите и что хотите от него получить. Одна вещь, на которой я сфокусировался, и которая отличает Броделя от Валлерстайна и других теоретиков мир-системного анализа (не говоря уже о более традиционных историках экономики, марксистов и других), это его идея о том, что системе национальных государств, как она сложилась в XVI и XVII вв., предшествовала система городов-государств, и что истоки капитализма следует искать там, в городах-государствах. Это — особая черта Запада, или Европы, отличающая его от остальных частей света. Но если вы будете просто следовать за Броделем, то легко заблудитесь, поскольку он поведет вас в разных направлениях. Я, например, должен был выявить у него эту идею и скомбинировать ее с тем, что обнаружил у Уильяма МакНила в его работе «В погоне за мощью», где также, хотя и в иной перспективе, доказывается, что система городов-государств предшествовала и подготавливала систему национальных территориальных государств.

Рішення вже підписано: Зеленський розповів про санкційний удар по російському виробництву зброї

Путін висунув нові умови для завершення війни

В Україні з 1 квітня змінять правила оплати лікарняних: кого торкнеться посилення контролю

Закордонний паспорт без цього документа більше не дадуть: для українців запровадили нові правила

Д.Х.: Другая идея, воспринятая от Броделя (хотя и разработанная вами значительно глубже в теоретическом отношении), это идея о том, что финансовая экспансия знаменует «осень» определенной господствующей системы и предшествует появлению нового гегемона. Это главная находка «Долгого двадцатого века», не так ли?

Дж.А.: Да. Идея заключалась в том, что ведущие капиталистические институции определенной эпохи были также и лидерами финансовой экспансии, которая имела место всегда, когда материальная экспансия производительных сил достигала своего предела. Логика этого процесса (опять-таки, Бродель ее не представил) состоит в том, что с обострением конкуренции инвестиции в материальную экономику становятся неоправданно рискованными и, соответственно, предпочтения владельцев капитала обращаются на ликвидность, что, в свою очередь, создает необходимые ресурсы для финансовой экспансии. Следующий вопрос, конечно, заключается в том, как создаются условия спроса для финансовой экспансии. Здесь я опирался на идею Вебера о том, что конкуренция между государствами за мобильный капитал составляет миро-историческую специфику Нового времени. Я доказывал, что именно эта конкуренция создает условия спроса для финансовой экспансии. Идея Броделя об «осени» как о завершающей фазе процесса лидерства в накоплении капитала, ведущего от материального к финансовому лидерству и, в конце концов, к замещению другим лидером, является принципиально значимой. Но то же касается и идеи Маркса о том, что «осень» одного государства, осуществляющего финансовую экспансию, является также «весной» для другого: так, излишки, накопленные в В енеции, перешли к Голландии; те, которые были накоплены в Голландии, перешли к Британии; наконец, накопленные в Британии излишки перешли к США. Маркс, таким образом, дополняет Броделя: «осень» является «весной» где-то еще, производя целый ряд взаимозависимых развитий.

Д.Х.: «Долгий двадцатый век» прослеживает эти последовательные циклы капиталистической экспансии и гегемонии от В озрождено вашему повествованию, фазы материальной экспансии капитала в конце концов завершаются под давлением сверхконкуренции, освобождая место фазам финансовой экспансии, а когда она исчерпывается, начинается период международного хаоса, завершающийся появлением новой державы-гегемона, способной восстановить международный порядок и перезапустить цикл материальной экспансии еще раз при поддержке нового социального блока. Такими гегемонами по очереди были Генуя, Нидерланды, Британия и США. Насколько, по вашему мнению, их конкретное появление, завершающее предшествующий период хаоса, можно объяснить случайным стечением обстоятельств?

Дж.А.: Хороший и сложный вопрос! Конечно, всегда имеется элемент случайности. В то же время причиной, почему эти переходы занимали столь длительные промежутки времени и сопровождались периодами неразберихи и хаоса, является то обстоятельство, что сами деятели, когда они впоследствии появлялись для того, чтобы организовать систему, проходили через процесс обучения. Это станет ясно, если рассмотреть наиболее поздний случай, США. К концу XIX века США уже обладали рядом характеристик, которые делали их возможными наследниками Британии как лидера-гегемона. Но потребовалось более 50 лет, две мировые войны и катастрофическая депрессия, прежде чем США разработали структуры и идеи, которые позволили им обрести действительную гегемонию после Второй мировой войны. Являлось ли развитие США в XIX веке в качестве потенциального гегемона чисто случайным или же здесь было что-то еще? Я не знаю. Очевидно, что имел место случайный географический фактор — Северная Америка обладает иной пространственной конфигурацией, нежели Европа, и это позволило сформироваться такому государству, которое в самой Европе никогда не сформировалось бы (исключение составлял восточный предел Европы, где Россия также проводила территориальную экспансию). Но здесь присутствовал и системный элемент. Британия создала международную кредитную систему, которая, с определенного момента, в некоторых аспектах способствовала формированию Соединенных Штатов.

Безусловно, если бы не было США с их определенной историческо-географической конфигурацией конца XIX века, история была бы совершенно другой. Кто тогда стал бы гегемоном? Мы можем только предполагать. Однако США были, причем во многих отношениях они были выстроены на традициях Голландии и Британии. Генуя — случай несколько иной: я никогда не говорил, что она была гегемоном. Генуя была скорее чем-то вроде транснациональной финансовой организации, одной из тех, что возникают в диаспорах, включая современную китайскую диаспору. Но она не была гегемоном в грамшианском смысле, таким, каким были Голландия, Британия и США. География имеет большое значение, но, несмотря на то, что указанные три гегемона весьма различны в географическом отношении, каждый из них выстраивался на организационных принципах, почерпнутых у предшественника. Британия многое позаимствовала у Нидерландов, а США — у Британии: перед нами группа внутренне связанных государств и нечто вроде эффекта снежного кома. Так что да, случайность имеет место, но имеет место также и системная связь.

Д.Х.: Структура книги «Хаос и управление», написанной вами в соавторстве с Беверли Сильвер, соответствует, как кажется, той структуре, которая изначально планировалась для «Долгого двадцатого века». Так ли это?

Дж.А.: Да. В «Хаосе и управлении» имеются главы по геополитике, предпринимательству, социальному конфликту и т. д. Так что оригинальный проект не был заброшен. Но, определенно, было невозможно воплотить его в «Долгом двадцатом веке», поскольку я не мог фокусироваться на циклических повторах финансовой и материальной экспансии и одновременно обращаться к теме труда. Как только вы, описывая капитализм, обращаете особое внимание на чередование финансовой и материальной экспансии, становится очень сложно говорить о труде. Не только потому, что надо сказать слишком многое, но и потому, что в разное время и в разных местах существовали серьезные различия в отношениях труда и капитала. Во-первых, как мы указали в «Хаосе и управлении», имеется ускорение в социальной истории. Если вы сравните переход от одного режима накопления к другому, то обнаружите, что при переходе от голландской к британской гегемонии в XVIII веке социальный конфликт возник позже финансовой экспансии и войн. При переходе от британской к американской гегемонии в начале XX века взрыв социальной конфликтности произошел более или менее одновременно с началом финансовой экспансии и войн. При нынешнем переходе — в неизвестном направлении — взрыв социального конфликта в конце 1960 — начале 1970-х предшествовал финансовой экспансии и произошел без войн между главными державами.

Иначе говоря, если вы возьмете первую половину XX века, то наиболее ожесточенная борьба рабочих наблюдается в преддверии и непосредственно после мировых войн. Это обстоятельство служило базисом для ленинской теории революции: противостояние между капиталистами выливается в войны, которые могут создать подходящие условия для революции; и это можно эмпирически проследить вплоть до Второй мировой войны. В этом смысле можно сказать, что при настоящем переходе ускорение социального конфликта удерживает капиталистов от войны друг с другом. Таким образом, возвращаясь к вопросу: в «Долгом двадцатом веке» я сфокусировал внимание на всесторонней разработке проблем финансовой экспансии, систематических циклов накопления капитала и мировой гегемонии; но в «Хаосе и управлении» мы вернулись к теме взаимоотношений социального конфликта, финансовой экспансии и перехода гегемонии.

Д.Х.: Обратимся к вашей статье 1990 года «Марксистское столетие, американское столетие» о воссоздании мирового рабочего движения. В ней вы показываете, что мнение Маркса о рабочем классе, представленное в «Манифесте», глубоко противоречиво, поскольку он одновременно подчеркивает возрастание коллективной силы труда по мере развития капитализма и в то же время ее ослабление, связанное с наличием как действующей, так и резервной промышленной армии. Маркс, отмечаете вы, думал, что обе эти тенденции соединятся в одной человеческой массе, но на самом деле, как вы показываете далее, в начале XX века они оказались пространственно поляризованы. В С кандинавии и англосаксонских странах возобладала первая тенденция, в Р оссии и на Востоке — вторая. Бернштейн зафиксировал первую, а Ленин — вторую, что обусловило раскол рабочего движения на реформистское и революционное крылья. В Центральной Европе — в Германии, Австрии и Италии — существовал, как вы показываете, непрочный баланс между действующей и резервной армиями труда, что вело к нерешительности Каутского, который, будучи неспособен выбрать между реформой и революцией, посодействовал победе фашизма. В конце эссе вы предполагаете, что может произойти возобновление рабочего движения: на Западе вместе с возвращением масштабной безработицы вновь появилась бедность, а на В остоке с подъемом «Солидарности» — коллективная сила рабочего класса, соединяя, возможно, то, что было разъединено историей и временем. Что вы думаете об этой перспективе сегодня?

Дж.А.: Ну, во-первых, наряду с этим оптимистическим сценарием, основанным на выравнивании характеристик рабочего класса в мировом масштабе, в этом эссе был и пессимистический сценарий, принимавший во внимание то, что я всегда считал серьезным упущением «Манифеста» Маркса и Энгельса. Там имеется логический скачок, который не оправдан ни с точки зрения теории, ни исторически — идея, что для капитала не имеют значения вещи, которые мы сегодня именуем гендером, расой, нацией. Для капитала имеет значение только возможность эксплуатации, и, соответственно, капитал будет нанимать ту статусную группу внутри рабочего класса, которая представляется наиболее перспективной с точки зрения эксплуатации, без какой-либо дискриминации по гендерным, национальным, расовым и иным признакам. Это, безусловно, верно. Но из этого не следует, что различные статусные группы внутри рабочего класса примут эту ситуацию просто так. На самом деле именно в этот момент, когда пролетаризация становится всеобщей, и капитал может распоряжаться рабочими указанным образом, рабочие начнут объединяться сообразно статусным различиям, которые они выявят или сконструируют, чтобы добиться привилегированного от-ношения со стороны капиталистов. Ради этого они будут объединяться по гендерным, национальным, этническим или каким-либо другим признакам.

«Марксистское столетие, американское столетие», таким образом, не столь оптимистично, как это может показаться, поскольку в нем отмечается внутренне присущая рабочему классу тенденция акцентировать статусные различия для того, чтобы защитить себя от такого обращения капитала, при котором тот рассматривает труд как безразличную в себе массу, нанимаемую лишь постольку, поскольку позволяет капиталу извлекать прибыль. Статья завершается на оптимистической ноте по причине имеющейся тенденции к уравниванию, но в то же время следует ожидать того, что рабочие будут бороться, чтобы защитить себя от этой самой тенденции через формирование статусных групп.

Д.Х.: В «Хаосе и управлении» доказывалось, что закат американской гегемонии может произойти вследствие подъема Восточной Азии и, прежде всего, Китая. В то же самое время в этой работе высказывалось предположение, что Восточная Азия может стать также тем регионом, где в будущем труд бросит наиболее серьезный вызов мировому капиталу. Иногда отмечалось, что имеется определенное противоречие между этими двумя перспективами — подъемом Китая как оппозиционного Соединенным Штатам центра и серьезными волнениями в среде китайского рабочего класса. Каково, по вашему мнению, отношение между этими перспективами?

Дж.А.: Отношение самое прямое, потому что, во-первых, вопреки распространенному мнению, китайские крестьяне и рабочие имеют тысячелетнюю традицию борьбы, не имеющую аналогов нигде в мире. Во многих случаях смена династий в Китае происходила в результате бунтов, забастовок и демонстраций — не только крестьян и рабочих, но даже мелких торговцев. Эта традиция сохраняется и по сей день. Когда Ху Цзиньтао несколько лет назад сказал Бушу: «Не опасайтесь того, что Китай бросит вызов американскому господству — у нас много дел дома», — он указал на одну из важнейших особенностей китайской истории: необходимость противодействию комбинации из внутренних бунтов со стороны угнетенных классов и внешних вторжений так называемых варваров (вплоть до XIX в. — из северных степей, а затем, со времен Опиумных войн — с моря). Это противодействие всегда оставалось преимущественной задачей китайских правительств, и они ставили жесткие пределы участию Китая в международных делах. Имперский Китай конца XVIII – XIX веков был чем-то вроде раннего «государства всеобщего благосостояния». Эта его особенность постоянно воспроизводилась в ходе последующей эволюции страны. В 1990-х Цзян Цзэминь выпустил капиталистического джинна из бутылки. Нынешние попытки загнать его обратно должны рассматриваться в свете этой давней традиции. Если бунтарские настроения низших классов Китая материализуются в новую форму «государства всеобщего благосостояния», то это обстоятельство будет оказывать воздействие на систему международных отношений в течение последующих 20 – 30 лет. Однако в данный момент баланс сил между классами в Китае неустойчив и может легко сместиться как в одну, так и в другую сторону.

Д.Х.: От большинства авторов, работающих в одной с вами области, вас отличает признание гибкости, приспособляемости и текучести в развитии капитализма — в рамках международной системы. Но в рамках longue durée, например, в границах 500, 150 и 50 лет, вы — в коллективном исследовании положения Восточной Азии в международной системе — применяете удивительно четкие, почти застывшие в своей простоте и детерминированности модели. Как вы можете охарактеризовать отношение случайности и необходимости в ваших работах?

Дж.А.: Здесь имеется два различных вопроса: один касается признания гибкости в развитии капитализма, а второй — периодического возвращения моделей и того, насколько они определяются необходимостью или случайностью. Мой отец, например, почти все свое время проводил, посещая клиентов, которые работали в текстильной промышленности, и изучал технические проблемы, которые те испытывали со своими машинами. Затем он возвращался на фабрику и обсуждал эти проблемы со своим инженером: они делали машины на заказ. Когда я попытался сам заняться этим бизнесом, я совершенно потерялся: все дело основывалось на знаниях и навыках, которыми мой отец обладал благодаря своему опыту и практике. Я мог посещать клиентов, но я не мог решить их проблемы — я даже не понимал их. Так что все было безнадежно.

Когда я закрыл бизнес моего отца и пошел работать в фирму деда, та представляла собой нечто вроде фордистского предприятия. Они не изучали проблемы клиентов, они производили стандартные машины, независимо от того, нужны ли были клиентам такие машины или нет. Их инженеры разрабатывали машины на основании своих представлений о рынке и говорили клиентам: вот, это то, что у нас есть. Это было зачаточное массовое производство с зачаточным сборочным конвейером. Когда я перешел в Unilever, я редко соприкасался с производством. У них было много разных фабрик: одна производила маргарин, другая — мыло, третья — парфюмерию. Они производили множество продуктов, но главным направлением их деятельности был не маркетинг или производство, а финансы и реклама. Благодаря этому я понял, что очень сложно говорить об одной специфической форме как о «типично» капиталистической.

Для левых (как и для правых) одной из главных проблем является представление о том, что имеется только один тип капитализма, который исторически воспроизводит себя; однако капитализм существенно изменяется — особенно в мировом масштабе — самым неожиданным образом. Несколько столетий капитализм опирался на рабство и был, как казалось, настолько укоренен в нем, что не смог бы без него существовать; однако рабство было отмене-но, а капитализм не только выжил, но и достиг большего, чем раньше, процветания, развиваясь теперь на основе колониализма и империализма. В тот момент казалось, что колониализм и империализм являются существенными характеристиками капитализма — но, опять-таки, после Второй мировой войны капитализм отказался от них, выжил и процветал. Исторически и в мировом масштабе капитализм постоянно изменялся, и именно это является одной из его главных характеристик. Было бы весьма недальновидно пытаться установить, что есть капитализм, не принимая во внимание эти его радикальные изменения. Однако то, что — несмотря на все эти адаптации — всегда оставалось неизменным и что определяет сущность капитализма, лучше всего схвачено в формуле Маркса Д–Т–Д́’, к которой я постоянно обращаюсь, когда отслеживаю чередование материальных и финансовых экспансий. Глядя на сегодняшний Китай, можно сказать: «Возможно, это капитализм, а возможно — нет»; я полагаю, что это пока еще открытый вопрос. Но если согласиться с тем, что это капитализм, то это капитализм, отличный от капитализма предыдущих периодов: он полностью изменен. Задача состоит в том, чтобы выявить его специфику, понять, в чем он отличен от предшествующих капитализмов и следует ли называть его капитализмом или как-то еще.

Д.Х.: Вы заканчиваете «Адама Смита в Пекине», выражая надежду на возникновение в будущем содружества цивилизаций, живущих в равном отношении друг к другу и разделяющих бережное отношение к Земле и ее природным ресурсам. Можете ли вы употребить термин «социализм» для описания такого содружества, или же вы считаете его устаревшим?

Дж.А.: Что ж, я не стал бы возражать против использования термина «социализм», если бы не то обстоятельство, что социализм, к сожалению, слишком часто отождествлялся с государственным контролем над экономикой. Я всегда полагал, что это плохая идея. На моей родине государство презираемо, ему во многом не доверяют. Отождествление социализма с государством создает большие проблемы. Так что если мир-систему называть социалистической, то этот термин должен приобрести новое значение: взаимное уважение людей и коллективное уважение к природе. Однако все это может быть организовано скорее через регулируемый государством рыночный обмен при поддержке труда, а не капитала, на смитианский манер, нежели через государственную собственность и контроль за средствами производства. Проблема с термином «социализм» в том, что им часто злоупотребляли и он, соответственно, был дискредитирован. Если вы спросите меня, какой термин был бы лучше, отвечу: я не знаю; нам следует, вероятно, его найти. У вас неплохо получается изобретать новые термины, так что приходите со своими предложениями.

Д.Х.: Хорошо, я попытаюсь.

Дж.А.: Да, попытайтесь найти замену термину «социализм», который был бы свободен от исторических коннотаций с государством и лучше выражал бы идею большего равенства и взаимного уважения. Итак, оставляю эту задачу вам!

* * *

Книги, упомянутые в беседе

Джованни Арриги. Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век. М.: Институт общественного проектирования, 2009.

Джованни Арриги. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего, 2006. http://www.prognosis.ru / lib / Arrighi. Pdf

Фернан Бродель. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVI I I вв. Т. 1 – 3. М.: Весь мир, 2007.

Иммануил Валлерстайн. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. М.: Университетская книга, 2001.

Иммануил Валлерстайн. Миросистемный анализ: введение. М.: Территория будущего, 2006.

Уильям МакНил. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI – XX веках. М.: Территория будущего, 2008 http://www.prognosis.ru/lib/McNeill.pdf

Giovanni Arrighi and Beverly J. Silver. Chaos and Governance in the Modern World System. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999 (Джованни Арриги и Беверли Сильвер. Хаос и управление в современной миросистеме).

Giovanni Arrighi, Takeshi Hamashita and Mark Selden (eds.). The resurgence of East Asia: 500, 150 and 50 year perspectives. New York: Routledge, 2003 (Джованни Арриги, Такеши Хамашита и Марк Селден (ред.). Возрождение Восточной Азии: взгляд в прошлое на 500, 150 и 50 лет.

* * *

Источник: Giovanni Arrighi and David Harvey. The Winding Paths of Capital. New Left Review. 56. March – April 2009. P. 61 – 94.

Сокращенный перевод с английского Алексея Апполонова

10-12-2010 18-35