Почему либеральная демократия и свободный рынок являются наименьшими из всех зол. Дмитрий Бергер о в своей незабвенной манере объясняет социальные трансформации на протяжении последних столетий и куда они нас ведут.

«Как говорится, демократия есть наихудший способ правления, за исключением всех тех, которые уже пробовали применить на деле»

Действительная цитата Уинстона Черчилля

«Один человек, одна цель, одна миссия,

Одно сердце, одна душа, и лишь одно решение,

Одна вспышка света, да, один бог, одно видение!

Одна плоть, одна кость,

Одна истинная религия,

Один голос, одна надежда,

Один реальный вывод…

Дай мне надежду…

Просто дай мне,

Просто дай мне, дай мне, дай мне

Цыплёнка жаренного!»

«Единое видение»

Queen

Сначала я во всём винил интернет. За его моментальную доступность к любой информации, которая у многих создала иллюзию её моментального же понимания без всякой подготовки и обработки. Вам попадается слово или понятие, вы его гуглите и – пожалуйста! – вы специалист в данной области. К тому же большинство, конечно же, ищет по интересующим их вопросам не возможно полную информацию, а исключительно подтверждения уже имеющихся у них убеждениям. Которые всегда можно найти при наличии целеустремлённости и свободного времени.

Особенно много развелось специалистов в социально-политической области. Теперь те, кто раньше удовлетворялся сокровенным знанием того, кого нужно было ставить на правом крае в защите в полуфинале, теперь вовсю рассуждают о политических и экономических решениях мировых проблем. Потому что в наше время тратить время на хождение в библиотеку не нужно, а любых цитат можно надёргать, даже не выходя из дому.

Я знаю три языка. Такое не проходит даром. Теперь меня сводят с ума и армии всезнаек на русскоязычных форумах, и истеричные толпы налогострадальцев на митингах американских «любителей чая» (tea—party), и онлайн комментарии к статьям в украинских газетах.

Последние десять лет всё чаще приходиться слышать слова: «фашизм», «большевизм», «национализм», «социализм», «анархия», «Гитлер», «Сталин», бросаемые в качестве оскорблений в реальных или воображаемых противников.

Доходит до смешного. Гитлер, говорят, запрещал частное владение оружия, и насаждал социализированную медицину. Как будто всё, что случается при любом диктаторе, обязательно является негативным. При нём, вот, и автобаны строили, и канализацию, наверняка, проводили. Что, теперь, и в туалет не ходить?

Дети в американской школе поют песенку про защиту природы или президента Обаму. Моментально на Fox News выскакивает телекомментатор, называющий это «большевизмом». Серьёзно?

Избежать такого воинствующего невежества можно только закрыв себя в подвале и никогда уже оттуда не выходить. Ведь, помимо интернета, меня ещё окружают и такие умирающие средства массовой информации как газеты, или подходящее к рубежу своей неважности телевидение. Они усиленно прогибаются перед пока ещё платящей публикой, старательно отражая все её страхи и предубеждения.

Одним словом, иногда в жизни хочется кого-то сильно ударить по голове. Но не нужно. Во-первых, это нехорошо. Во-вторых, тем, у кого с головой уже и так не в порядке, подобные процедуры вряд ли помогут. И, не желая запираться в подвале, я попробовал внимательнее присмотреться, что и как пишут, говорят и кричат все эти люди, которых я имею несчастье понимать.

Без света навсегда: украинцы попали в опасную ловушку

Касается всех украинцев: эта купюра вскоре исчезнет

В ПФУ объяснили, как сменить вид пенсии и получать больше

Штрафы за одежду до 6800 гривен: что запретили носить украинцам

Обнаружилась интересная вещь. Оказалось, что, несмотря на то, что все крикуны, как правило, пользуются вполне установившимися терминами, они их значения, зачастую, просто не знают. Человек может считать себя социалистом, анархистом, фашистом или патриотом, но не имеет ни малейшей идеи, что всё это конкретно значит. Чаще всего лишь то, что кто-то другой мешает ему жить хорошо.

Дальше — хуже. Сплошь и рядом можно услышать или прочесть: «социализм, по-моему, это… национализм, по-моему, это… христианство, по-моему, это…» и так далее, и тому подобное. Видимо, скоро дойдёт до того, что кто-то скажет: «дважды два, по-моему, это…»

То есть, вполне определённые, общепринятые, научные понятия, намеренно или несознательно, но наполняются личным содержанием спорщика, которое он может легко при этом менять, как ему заблагорассудится. Такая подтасовка терминов, конечно, помогает создать впечатление, что разговор идёт о серьёзных вещах, хотя на деле это только самовлюблённая и невежественная болтовня.

Хуже всех – полуобразованная группа политически ангажированных безумцев, которые выводят смысл политических и социальных идей и доктрин не из практики их применения, а прямо из их этимологии. Как правило, чтобы доказать, что, к примеру, фашизм – это просто единение, антисемитизм к евреям не относится, так как не только они – семиты, а либертарианство значит исключительно личную свободу не платить налоги на общие дороги.

Поэтому я и решил попытаться показать, что стоит за словами, которыми так легко и безответственно, как обезьяны дерьмом, разбрасываются все, кому не лень. Безнадёжно надеясь раз и навсегда прекратить бессмысленный трёп, на котором довольно часто основываются реальные политические и социальные действия.

В моём стремлении оставаться беспристрастным, я постараюсь не выставлять моральные оценки, а дать общий набросок в историческом разрезе.

А поскольку вы так хорошо разбираетесь во всём, то полагаю, что вам прекрасно знакомы все исторические периоды, события и личности, которых я упомяну в моей импровизации. Если вы о них не знаете, то вам лучше вообще помолчать. Не позорьтесь.

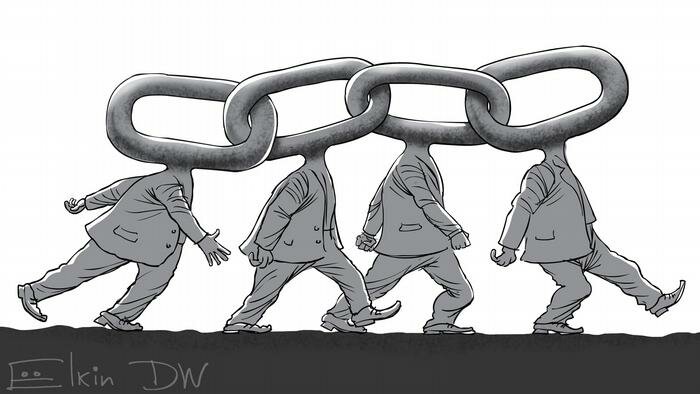

Группа против свободы

Всю современную политико-экономическую трескотню, все капитализмы, демократии, коммунизмы, социализмы, фашизмы и анархизмы, можно свести к двум общим знаменателям, двум основным, диаметрально противоположным и неуклюже звучащим доктринам: корпоративизму и либертарианизму.

Несмотря на их мудреные названия, они всего-навсего два единственно возможных способа жизни людей: вместе или по отдельности. Корпоративизм, в принципе, это единении всех участников в одном целом, а либертарианизм, по сути, это свобода от внешних ограничений, неизбежных в любой группе. Посему по-настоящему свободный человек – одинок по определению. Я сказал свободный, а не счастливый.

До сравнительно недавнего времени, индивидуальная независимость оставалась труднодостижимой. На протяжении всей истории человечества кучкование было просто необходимо для выживания и продолжения рода. До индустриальной революции успешно выживать в одиночку было проблематично, почти невозможно. Не говоря уже о продолжении рода. А оно тоже требовалось, как социальная страховка в старости. Кто ещё, как не дети, поддерживал родителей на склоне лет?

Без взаимной поддержки трудно было и растить зерно, и выпасать лошадей, и всё это хозяйство охранять от посягательств других. Стать свободным значило отказаться от членства в группе и, как правило, связанного с этим, личного имущества, и при этом, как ни странно, продолжать зависеть от людей, оставшихся в группе. Монахи, дервиши, йоги, актёры, бродяги и воры-разбойники всегда имели относительную свободу, но за счет отказа от многих преимуществ осёдлой жизни и добровольной или вынужденной поддержки работающего населения.

То есть даже в этом варианте подразумевался некий социальный контракт, где, как сказала Бланш Дюбуа из пьесы «Трамвай «Желание»»: «Я всегда полагалась на доброту незнакомцев».

Естественно, что когда хотя бы паре человек нужно вместе добиться желаемого им результата, они входят в некое взаимовыгодное и взаимообязывающее соглашение, определяющее с какой целью, каким образом и на каких условиях они взаимодействуют как единое целое. И так же естественно, что когда начинают с абсолютного нуля, то приходится полагаться на основу, данную нам природой.

Что изначально устойчиво, не приемлет хаос, знакомо и близко любому из нас? Семья. Или даже племя. Группа людей, связанная родством и общими интересами, способная существовать только в состоянии внутреннего согласия и мира, где, как правило, каждый знает своё место и, по возможности, вносит свой вклад в общее благосостояние. Иначе нельзя, иначе семья или племя распадётся, и всем от этого будет хуже.

Не стоит забывать, что речь идёт исключительно о семье как функции, в её практическом понимании, для взаимного выживания и возможного продолжения. Современная интерпретация семьи, как юридически оформленного взаимоотношения двух (а может и более) субъектов для определения их прав на доступ к доходам и имуществу супруга, и кому принадлежит дом или ребёнок в случае развода, к нашей теме не относиться. Современная семья создаётся не из необходимости, а по желанию (любви, прихоти, на спор) и оформляется согласно секулярному закону. Посему все современные споры о допустимости брака между потенциальными супругами, не являющимися одной женщиной и одним мужчиной, кровно не связанных друг с другом, по сути – споры ни о чём. Без необходимости выживания институт брака, как таковой, в его традиционном понимании, не имеет смысла.

Итак, традиционная семья — основа.

Экстраполируем семейный подход в большем масштабе и получаем племя, а ещё лучше нацию, в которой все составляющие находятся в симбиозе друг с другом, подобно тому, как составные части тела становятся единым организмом, единым телом, поддерживаемым некой объединяющей силой. Назовём её, например, государством,

Отсюда и термин корпоративизм, от латинского слова corpus, что значит тело. Тело, которое способно существовать только как единое целое, на какой-то общей основе.

Пожалуйста, вот вам подход, который работает и для семьи, и для бизнеса, и для спортивной команды, и для армии. При нём искореняются внутренние конфликты, свято хранится честь семьи, команды, армии. Потому что, в итоге, все являются частью одной большой семьи. Работникам гарантируется работа. Тем, кто командует производством, гарантируется, что работа идет без перебоя. Можно жить. И не высовываться

И, что примечательно, до поры до времени это шло вполне естественным путём. Были четыре-пять сословий, каждое из которых занималось своим делом, и всех это, за неимением лучшего, устраивало. Древние Египет, Персия, Рим, европейские феодальные княжества и средневековый Китай ничем принципиально не отличались. Везде каждый сверчок знал свой шесток.

По-другому же было просто невозможно. Даже цари, падишахи и фараоны играли определённую роль в обществе, не говоря уже о сошке помельче: всяких сатрапов, губернаторов и первых секретарей обкомов. Всегда требуется структура, на которой держится любая организация. Потому что корпоративизм, как концепция организации жизни, вещь не придуманная, не случайная и не навязанная. Она естественно вытекает из необходимости организации людей с целью выживания как группы. Пока нам грозит опасность – мы будем держаться вместе. Чтобы жить и выжить вместе, приходиться искать пути взаимовыгодного соглашения. Свободой тут и не пахнет. Зато пахнет более-менее обеспеченной едой и тёплым ночлегом.

И не стоит путать свободу с властью. Короли, императоры и падишахи могли иметь невероятную власть, жить в невероятной роскоши, но личной свободы, как таковой, не имели. Как и любой начальник, они в системе имели больше прав, чем кто-либо другой. Но, как и все остальные, не имели личной свободы жить вне системы. Просто для них любой другой имевшийся тогда вариант был шагом вниз. Особого выбора не было.

А ведь когда остальные проблемы решены, так хочется и личной жизни, вне должностного расписания. Иногда даже императоры мучились бременем власти, как, например, Марк Аврелий. Правда, быть императором он не бросил. Так и мучился.

Хотя идеи личной свободы тогда тоже имелись, но до современного либертарианства им было далеко. Потому что оно непрактично. Это скорее желание, или, в лучшем случае, направление, чем конкретная необходимость. Хорошо, конечно, быть свободным и независимым человеком. Но, поскольку постоянно приходится с кем-то иметь дело, это практически невозможно. Даже два идентичных близнеца, наверняка, имеют разногласия и отличия, особенно в экстремальной обстановке. А высокий и низкий, старый и молодой, образованный и неграмотный, сильный и слабый, родитель и ребёнок, мужчина и женщина и подавно окажутся по отношению друг к другу в неравном положении и, в зависимости от ситуации, одному из них придётся играть более ответственную роль. Конечно временно, пока ситуация того требует. А в принципе все равны и свободны. В реальности же ситуации всегда случаются.

Необходимость выжить в группе бьёт потребность в личной свободе. То есть, пока речь идёт о примитивном выживании, ни о какой личной свободе говорить не приходиться. Отсюда необходимость семьи, племени, деревни, народа, нации, государства, команды, банды, корпорации. Все они нужны для выживания на соответственном уровне общества. И для этого им требуется внутренний покой и согласие, пусть даже ценой чей-то свободы. Это и есть корпоративизм.

И он работал тысячелетиями, от семей-племён первых собирателей и охотников до сельскохозяйственных централизованных государств Египта и Китая, от Римской до Российский империи, позволяя всем как-то выжить. Да, у всякого была своя, как правило, неизбежная роль в обществе и экономике. Да, тем, кому это не нравилось, делали больно. Зато можно было организовывать массы для производства еды и на защиту от посягательств тех, кто тоже хотел кушать. Все, в принципе, понимали, что без жестких рамок такая трудоёмкая организации производства развалится, и всем от этого будет только хуже.

Были, конечно, попытки такой корпоративный подход менять, но они неизбежно заканчивались полным фиаско. Население получало больше свободы, но меньше защиты и организации, а в результате уменьшалось и начинало проситься обратно под тяжёлую отеческую руку корпоративного государства.

Надо заметить, что даже в таких классических демократиях, как античные Афины или Рим, передовые мыслители не видели свободу как личное состояние. Больше как принадлежность к общему клану, к полису, к республике, к делу общему. Тот же корпоративизм, только слегка сознательный. Потому что и при той демократии, с её примитивным средствами производства и обмена информации, в одиночку можно было сдохнуть также легко, как и при самой тоталитарной империи. Смотрите историю Древнего Рима.

Корпоративизм был жизненной необходимостью, в какой бы форме он не проявлялся, так как постоянно шла речь о простом выживании. Пока не произошли научная и индустриальная революции, которые к 19-му веку сделали возможным, пусть и не везде, не особо беспокоиться о выживании нас, как вида. И, значит, не зависеть от других. И, значить, иметь собственное мнение.

Плохой 19-й век

Как водится, как только люди получают возможность чего-то нового, они делают не то, что ожидалось. Но если в 20-м веке мы, как люди с историческим опытом, моментально приспособили видеокассеты и интернет для порнографии, то в 19-ом веке народ ещё серьезно относился к всевозможным социальным размышлениям и теориям.

Потому что в том, 19-ом веке, было модно всё превращать в теорию логически связанных между собой элементов, как, скажем, в часах или паровом двигателе. Мир в то время казался большим механизмом, где всё, от хода планет до социального развития, нужно было, всего лишь, аккуратно уложить в некую логическую последовательность: от А до Б, от Б до В и так далее. То, что, кроме от А до Я, может быть ещё и G, и W, и ©, и @, и иероглифы, и ДНК никому и в голову не приходило. Не было ни Фрейда, ни Эйнштейна.

Как, впрочем, их нет и сейчас для миллионов доморощенных философов. Судя по действиям и высказываниям некоторых граждан, последние достижения в психологии, открытия в работе мозга, революция в прочтении ДНК и квантовой физике не существуют. Всегда полно таких, которые считают, что если сильно поднатужиться и крепко подумать, то всё можно и так понять. Без книжков, десятилетий учёбы, и долгих и дорогих исследований. Метафизика, одним словом.

Хотя здесь я, пожалуй, преувеличиваю. Конечно, мыслители того времени имели отличное, по стандартам того же времени, образование. А то образование было ограничено знаниями и понятиями того времени. Только-только, к примеру, сообразили, что мыть руки, особенно врачам перед проведением операций, полезно для здоровья, и их и пациентов. Также оказалось, что в природе имеются химические элементы, и их можно разложить по полочкам или вписать в таблицу, и так предсказать свойства ещё неоткрытых элементов. А также теории эволюции живых существ, особенно дарвинизм, где развитие животного мира, включая человека, тоже как бы расписывалось в определённом порядке. Получалось, вполне научно, что, в принципе, и человечество, как часть природы, тоже должно вписываться в таблицы и эволюционировать определённым линейным способом. При этом эволюцией считалось не столько приспособление к существующим условиям, сколько обязательный, ступенчатый переход от худшего к лучшему. Электронных микроскопов и телескопов у них не было, про генетические мутации и теорию струн им было неизвестно. Но уже хотелось что-то предпринять. Я их понимаю. Но не оправдываю.

И вот лучшие умы 19-го века, не зная того, что их социальные труды основаны не столько на научных исследованиях, которых тогда, по правде говоря, просто и быть не могло, сколько на их собственных спекулятивных измышлениях, стали сочинять всевозможные теории по улучшению жизни в целом и рода человеческого в частности.

Потому что многим, похоже, тот 19-й век совсем не нравился. По разным причинам, но их можно было свести к одной основной, раздражающей всех, в том механическом 19-ом веке, причине. Исчезла натуральная простота отношений. Не за один день, а в течение столетий, конечно. Но это чёртовое растущее изобилие, бесконечное накопление собственности, эти всё развращающее отношение деньги-товар убили честную простоту старых добрых человеческих связей. На место природных отношений семьи, племени, народа пришли чисто юридические отношения между индивидуумами. Всё стало сводиться к имуществу, к зарплате, к деньгам и личной выгоде. Чем меньше было общего страха, тем больше росли частные желания. Ведь когда даже такой краеугольный камень корпоративизма как семья, где запрет на развод определялся необходимостью дать всем, и женам и детям, возможность выжить, превращается, фактически, во всего лишь временное юридическое соглашение, определяющее имущественные права супругов, то неудивительно, что люди перестают ощущать себя частью большего: племени, нации, культуры, религии, того, что являлось необходимым и естественным на протяжении тысячелетий. И такой поворот вещей многим казался привнесённым извне, противоестественным извращением, какой-то болезнью, которую нужно было лечить. Помыв руки.

Жизнь, как казалось, неизбежно становилась всё хаотичнее, неуправляемее. Всё меньше народу просто и честно трудилось на земле, производя всем понятные и нужные продукты питания, и всё больше людей дымящие поезда привозили в растущие города, где они занимались кто чем, производя кто что, в результате получая за это не конкретный продукт, а деньги. И каждый, вместо того, чтобы как в старину держаться за свой клочок земли, клал эти деньги в карман или в банк и качал права, при этом пытаясь урвать себе побольше. Каждому денег было мало, каждый хотел, чтобы и с его мнением считались, и при этом каждый тянул на себя. Впервые за тысячелетия новые поколения не только не желали жить, как их родители, а наоборот, любым способом пытались избежать предназначенной им судьбы.

19-й век обернулся социальным конфликтом поколений в европейском масштабе. Интеллектуальной элите, выросшей на утонченности эпохи Просвещения и уравновешенной гегелианской философии, не нравились этот индустриальный грохот, эти грубые крики с переполненных, загаженных улиц, эти невероятно обогатившиеся на анархическом капитализме дельцы, эта стрельба по рабочим демонстрациям, крушащих витрины на своём пути потому, что и им хотелось иметь денег побольше и жизнь посытнее и повеселее. Всё это пугало, как громкий шум сводит с ума нежного ребенка, страдающего аутизмом. Хотелось порядка, как в старые добрые времена естественного корпоративизма.

Но так чтобы и с телефонами, и железными дорогами, и скорострельными пулемётами. Хотелось иметь всё лучшие из обоих миров.

Естественное против надуманного

Но индустриальная революция разбила всё это благолепие, совершенно перемешав карты, убрав экономическую основу необходимости сословий. Общество, устроенное как естественная корпорация стало ненужным. Производство еды и её охрана перестали быть причиной существования наций и государств. Постоянно повышающаяся производительность труда, изобилие продуктов и наличные на руках впервые в истории создали возможность личной свободы.

Как вам, наверняка, скажет любой одессит, личной свободы без денег быть не может в принципе. Это не нравится многим революционерам. Они любят свободу, но презирают деньги. Причем и то и другое, исключительно, как символы. На практике они, конечно, свободу других ограничивают. Да и деньгами не брезгуют. Потому что практика жизни основана не на символах и идеалах, а необходимость жить, и желательно, в относительном достатке.

А безденежный, бартерный обмен неизбежно влечёт необходимость индивидуального контакта, что превращает его из услуги бизнеса в личное одолжение. Вместо того, чтобы уплатить и забыть, приходится становиться должником услуги за услугу, товара за товар. Деньги можно заработать как угодно, а должки, да ещё безналичные, отдавать нужно собой. Как у уголовников, прямо. Конечно, если вас такая свобода устраивает…

Другим ударом индустриальной революции по корпоративному обществу оказалось возникновение слишком большого количества разнообразных элементов в экономике, обществе и политике. Корпоративизм, в любых его проявлениях, достаточно прост и ограничен в целях, методах и времени. Семья рожает и растит детей, армия воюет, баскетбольная команда кидает мяч в корзину. Дети вырастают, война заканчивается, звучит финальный свисток, и условия, нужные для естественного корпоративизма, исчезают. Иногда берёт три тысячи лет, как в Китае. Бывает всяко.

Но не меняются условия для успешного существование корпоративизма: конкретность и ограниченность целей и методов. Это естественно, потому что трудно поддерживать согласие всех и во всем, тем более, когда не требуется выжить любой ценой, без общего врага. Поэтому корпоративисты предпочитают иметь врагов, реальных или выдуманных. Без постоянно грозящей опасности им делать нечего. Совершенно серьёзно.

Одно дело, скажем, организовывать заготовку зерна в дельте Нила и содержать армию для защиты. Этим и занимались в Древнем Египте пару тысячелетий, не особо задумываясь о других аспектах жизни, постоянно подготавливаясь к смерти.

К 19-му веку требования изменились. Нужно было не только кормить и охранять, а ещё и лечить, и учить, и развлекать, и давать работу, и давать возможность высказаться, и многие другие, часто противоречащие друг другу вещи. Всё это при корпоративизме, с его фокусом на одну проблему, одновременно делать трудно. Любая корпорация, экономическая или государственная, неизбежно напоминает пресловутую пирамиду, в то время как жизнь напоминает кажущееся хаотическим броуновское движение миллионов атомов.

И все эти хаотические единицы постепенно начали вываливаться из рамок такой замечательной, но узкой пирамиды. Корпоративизм государства стал душить, пусть даже и несознательно, всё новое и интересное, что не попадало в его поле зрения. А у людей с деньгами всегда есть интерес к новому и интересному.

Поэтому корпоративному государству сказали спасибо, отрубили голову королю-другому, и из государства, которое раньше было «я», сделали временного арбитра, который смотрит, чтобы вокруг не особо мухлевали.

Понятно, что государства бывают разными, с отличающимся балансом между элементами корпоративизма и либертарианства внутри их систем. Понятно, что абсолютная свобода, как мы уже обсудили раньше, при наличии более чем одного человека невозможна. Понятно, что остатки былого государства по-прежнему остаются корпоративистскими по сути, то есть способными сосредотачиваться на узких задачах. Поэтому до сих пор остаётся важным не перегрузить его широким ассортиментом занятий. Со всеми всё рано не справится.

Более того, большие проекты имеют свойство влиять на саму машину правления, в силу своего размера и важности. Армия, например. Если её инкорпорировать в систему государства, как и сейчас остаётся популярным во многих странах, то она неизбежно начинает тянуть на себя ресурсы и, что хуже, определять цели развития, да и сам образ мышления.

Единственная необходимая роль современного государства (или называйте это по-другому) – быть третейским судьей, на тот случай, когда какие-то элементы общества не в состоянии самостоятельно найти общий язык, или требуются превентивные меры, на всякий случай. Например, независимые инспекторы мяса или дорог, которым могут доверять и производители и покупатели. Но чтобы иметь такое доверие, государство и его представители ничего не должны производить, ничем не должны владеть и вмешиваться только тогда, когда возникает реальная угроза всему обществу.

А кто же занимается конкретными делами? Кто производит определённые продукты, определённую музыку и определённые финансовые махинации? Корпорации, кто же ещё? Перенявшие многие функции исчезающего корпоративного государства в том же 19-ом веке. Их тоже определяет корпоративизм, только вместо государства, их физические составляющие связывает юридическое определение экономического объединения. Проще говоря, они занимаются конкретными делами в определённой сфере, используя соответствующие методы. Как раньше делало государство с едой и защитой.

Корпорации продолжают бороться за своё выживание всё теми же тупыми методами, но их поле боя экономическое, где швыряются деньгами, а не снарядами. Одна погоревшая корпорация не обрушивает всего общества. Если менеджеры корпорации идиоты – от них народ просто уйдёт, благо есть куда. Если песня не нравиться – её не станут покупать. При наличии выбора, никто жертвовать жизнью не станет. Героизм, обычно, это просто отсутствие выбора. Поэтому в демократиях всегда гораздо меньше беззаветных героев, в корпоративистском понимании.

В общем, естественные корпорации не исчезли. Как массивные динозавры превратились в современных лёгких птиц, так и неуклюжие мастодонты феодального прошлого, скажем, династия Минг, эволюционировали в современные корпорации, скажем, Apple или Microsoft.

Триумф воли

Коммунисты разных толков, да и нацисты тоже, могут утверждать, что не имеют ничего общего с идеологиями, обычно ассоциируемыми с современным корпоративизмом, особенно фашизмом.

Они считают, что нельзя уравнивать смелое, активное стремление изменить жизнь и человечество в лучшую сторону с маразматическим желанием удерживать внутренний порядок за счет предотвращения любых социальных изменений. Между тем, по большому счету, всё одно и то же.

Насильственно делать из сутулого и хилого очкарика могучего и закалённого бойца за мировое (нужное вставить) так же безрассудно, да и аморально, как и удерживать того ж ребёнка в состоянии вечного детства, не позволяя ему вырасти во взрослого, самостоятельного человека. Так что если коммунисты, нацисты и фашисты, да и прочие «-исты» используют отличающиеся методы, их цель, как ни крути, одна — не допустить естественного развития хода вещей.

Лучше всего это выразил Карл Маркс. Он сочинил много томов, в основном высосанных из его любимой сигары, но одно из его высказываний хорошо определило сущность современного искусственного корпоративизма. «В прежние времена философы пытались объяснить мир, наша задача заключается в том, чтобы изменить его».

Только в политике, только в социальном манипулировании возможен такой бред. Как если бы доктор сказал: «Это раньше врачи пытались искать причину болезни, а сейчас моя задача отрезать вам ногу. Ах, у вас живот болит? Ну, ничего, начнём с ноги». Вы бы от такого доктора убежали через две секунды. А когда политик делает подобные заявления, все, как правило, соглашаются: «Верно! Довольно болтовни! Хватит раздумывать! Пора что-то делать! Нужно действовать, а не разговаривать!» Поэтому в политике тот, кто обещает немедленные перемены и действия, имеет больший шанс на успех. Того, кто посмеет поинтересоваться, какую цену впоследствии будут все платить за исполнение подобных обещаний, в лучшем, для него же, случае игнорируют.

Жизнь и сегодня многим кажется простой и легко управляемой. То, что в ней постоянно происходят события, которые просто невозможно предсказать и предотвратить в силу многих объективных причин, только укрепляют их уверенность в том, что если бы не какие-то плохие люди (банкиры, капиталисты, троцкисты, профсоюзы, коммунисты, евреи, китайцы, американцы – нужное подчеркнуть), всё было бы красиво и солнечно.

Это сегодня. Даже не стоит говорить, что многим это казалось вполне очевидным и в 19-ом веке. Для некоторых он был неправильным веком, и его требовалось исправить. Благо, что мир виделся как некий механизм, где главным было сложить нужные части, а от ненужных избавиться. Как, скажем, к этому времени избавились от ненужных зверей, всяких там киви, бизонов и каких-то совсем непонятных морских коров.

Оставалось только точно подобрать необходимые части идеального социального механизма. А для этого требовался изначальный основной абсолютный принцип. Как в физике Ньютона.

Но социальные мыслители того времени, в общем-то, оказались достаточно ленивыми. Они просто взяли старое и одели его в новые наряды.

Скажем, раньше было государство и его сословия. Коммунисты-социалисты просто придумали ещё два новых сословия: пролетариат и буржуазию. То, что в отличие от жёсткой кастовой системы феодализма, эти два, как их стали называть, социальных класса никогда не были однородными, не были так чётко определены и закреплены в установленных социально-экономических нишах, как раньше крестьянин и феодал, их не смущало. Сложность действительности их не смущала. Главное, чтоб линейность надуманного прогресса сохранялась на бумаге. А что лекальщик по сравнению со штамповщиком, как профессор университета по отношению к первокласснику, это революционерам не важно. Всех работающих на производстве запихивают в пролетарии, в простое, удобное для понимания, сословие. И на этом построили целую идеологию. И не одну.

Другие, тоже не менее ленивые мыслители, посмотрев назад, обнаружили, что человечество состоит из этносов, имеющих определённую культуру. Поэтому, вместо многонациональных империй, построенных на предположении, что чем больше земли и подданных, тем лучше, нужно было стремиться к национальному государству, с этнически и культурно однородным населением. Практически, с точки зрения антропологии, установить параметры такой нации невозможно. Разве что если все живут высоко в недосягаемых горах, и за последние 2000 лет умудрились вопреки законам биологии сохранить свой генофонд в девственной чистоте и без признаков вырождения. Культура тоже дело весьма относительное, и постоянно меняющееся притом. Особенно начиная с 19-го века. И получается, что национальность в таком понимание, это всего лишь самоидентификация, которая на уровне обычного человека сводиться не столько к тому кто он есть, а кто он не есть. Мы – не они! «Мы – русские! Мы – славяне!» — кричит толпа националистов в Москве, плохо сознавая, что физически и культурно они ни то, ни другое.

А третьи просто слепили классовую борьбу с национальным самосознанием.

Наукой ни в одном случае и не пахло. Просто хотелось, чтоб было так.

В общем, так или иначе, многие решили возродить корпоративизм. Как, повзрослев, мы начинаем тосковать по нашему ушедшему детству, совершенно забыв, насколько хреново нам тогда было, когда нас лупили по заднице и драли уши. К тому же корпоративизму только что и название придумали. До этого он был так, сам по себе, безымянный. Но поскольку он, как социальная концепция, умер естественной смертью от коварных рук потребительской демократии и индустриального капитализма, то его возрождение должно было стать делом хитрого ума и, главное, железной воли.

А ведь идея-то привлекательная! Только представить себе! Вокруг хаос и коррупция демократии, потребиловка и переменчивость капитализма, а тут сплошной компромисс и симбиоз, как и положено в семье.

Даже выборность руководства становиться излишней. Действительно, ведь родителей и Родину не выбирают. Неудивительно, что в странах, пошедших по пути корпоративизма, вожди особо не выбираются (формальные 99% голосов не считаются) и часто вовсе не занимают никаких официальных должностей. Зачем, они же отцы нации. Это не должность, это бремя. И когда их иногда просят уйти, они честно спрашивают: «Откуда? Я же ничего не занимаю. Я тут прост вождь и отец. Меня мой народ так и зовёт. Против народа не попрёшь. Его воля».

Да, при любом варианте корпоративизма обязан быть народ. Не потребительское население, которое, как заметил Жванецкий, постоянно ноет, нуждается и требует, а именно народ, великий, гордый, мудрый и самый, самый лучший в мире. Волю которого беззаветно исполняет отец нации. А тот в свою очередь исполняет волю отца нации. Как во всякой семье.

И как во всякой семье, увы, и тут не без урода. В прекрасной идеальной семье всегда найдутся, к сожалению, отщепенцы. А в надуманном корпоративизме это такая ж боль!

Уголовники, сделавшие кражу и разбой своей профессией. Им трудно устроится в обществе общего сотрудничества, где каждый, как в семье, на учёте и за каждым присматривают для его же пользы. Да и с украденным особо не размахнешься, по крайней мере, открыто. Но и их не отвергают абсолютно. Мир корпоративизма, если помните, механический. Всё зависит от правильно организованных частей. Химии в корпоративизме не существует, сплошная механика. С таким подходом любой уголовник-психопат имеет шанс на перевоспитание, ведь его таким сделал не химический дисбаланс в работе его мозга, и не генетика, а обстоятельства, и требуется ему не психологическая помощь, и даже не пуля в голову, а помощь и перевоспитание, возможность послужить обществу своим трудом. Чем тяжелее и отвратнее труд, тем, почему-то, лучше для перевоспитания.

Например, помогая обществу-семье избавляться от настоящих выродков – всех тех, кто не принимает корпоративный подход в целом, или смеет иметь собственную версию корпоративности, не совпадающую с уже имеющейся. Они страшны тем, что нарушают условия симбиоза. Они не согласны в принципе, и уже фактом своего существования подвергают сомнению семью-корпорацию как таковую. В бизнесе таких диссидентов просто увольняют и всё. Из семьи просто так не попрёшь. Особенно если она занимает всё общество и всё страну. И особенно если по определению она абсолютна и совершенна. Человек, отрицающий такое чудесное общество, может быть только безумен, или бесконечно испорчен. Таким не место в семье, не место в команде, не место в обществе. Возможно, таким не место в самой жизни. Ведь в корпоративном мире, где каждый элемент является деталькой общего, те, кто не входят в общий механизм бытия, по сути, и не живут. А раз так, то и избавится он них не жалко. Их как бы и так нет.

Но то сознательные отщепенцы. С ними ясно как быть. А вот что делать с теми, кто по каким-то объективным причинам не вписывается в заданные параметры корпоративного общества? Единое тело обязано иметь определённые параметры и достаточно простые, желательно сведённые до одной фразы, чтобы каждый мог понять, принципы. «Православие, самодержавие, народность!», «Один народ, одна держава, один вождь!», «Ленин, партия, комсомол!» и так далее.

Но сплошь и рядом находятся несознательные представители этносов, религий и классов, которые оказываются лишними в новоустановленном корпоративизме, от рождения лишённые, так сказать, корпоративного духа. Особенно те, кто не желают исчезнуть с глаз долой по собственному желанию, несмотря на всяческое давление. Им говорят, мол, езжайте в свой… понаехали тут… сидите на нашей шее… эксплуатируете нас… ворует у нас… опиум для народа…, а они уперлись и никак. То ли у них здесь хозяйство, то ли могилы предков за поколения, то ли религиозная святыня, кто их, ненаших, разберёт? Главное, что они мешают нам жить, опять-таки, просто фактом своего, пусть даже и несознательного, существования. Выселить их, что ли, подальше?

А так, если не считать сознательных или несознательных диссидентов, жизнь при корпоративизме четко регламентирована и понятна. Ну, прямо феодализм. Правда, там была раздробленность, и провансалец себе французом не считал, суздалец на москвича плевал, и стыдно сказать, что голштинцы о пруссаках говорили, на ихнем голштинском диалекте немецкого языка.

Нет, корпоративизм, он любит единство, больше как абсолютная монархия. Но без права наследственности. Хотя, кто его знает? Ведь у отца нации и дети, наверно, тоже особые?

Но главное, что без лишней суеты и шума, всё разложено по полочкам.

Продолжение триумфа воли

Неудивительно, что по окончании Первой Мировой Войны большинство европейских стран немного проигрались в демократию и обнаружили, что дело это шумное, нестабильное, сопровождаемое постоянными социальными, экономическими и национальными конфликтами. Что при демократии нет ничего святого, что поливать безнаказанно грязью можно кого угодно, что в политику лезут очень неприятные типы очень неприятных национальностей, что с преступностью бороться трудно из-за всяких там человеческих прав, что из-за засилья правил и законов адвокаты приобретают невероятную важность, и так далее. Короче говоря, всё оказывается слишком запутано и сложно к пониманию нормального человека, так как постоянно нужно оглядываться по всем сторонам, а не исключительно наверх.

И пришли к выводу, что такая демократия им не нужна. Возвращаться в монархию было неудобно, как-никак сами только что поскидавали своих императоров, а вот корпоративизм, в том или ином виде, это дело отлично заменял.

И очень удачно так Ленин и большевики показали, как в условиях слабой демократии и экономического кризиса можно добраться до власти при наличии даже небольшой, но крепкой полувоенной организации. И пошло-поехало.

Сами советские коммунисты, которые начинали революцию в 1917 году чуть ли не самыми разнузданными анархистами, к 1921 решили, что пора кончать с, и так не особо цветущим, демократизмом-плюрализмом, и вскоре формально прикрыли все имеющиеся политические организации. За ненадобностью. И так было ясно, что раз имеется одна страна, то ей нужна только одна партия, а той — только один вождь… В едином порыве. Капиталистов, кулаков и несогласных там, в порыве, не полагалось, правда, по расписанию. Конечно, страна большая, пока разобрались, кто будет отцом всех народов, кто помрёт с голоду как класс, а кому каналы копать, утекло много чего. Но главное, что, в конце концов, появилось единство и исчезли разногласия. Советский корпоративизм, ленинской закваски.

В Италии бывшему социалисту Муссолини тоже надоело смотреть на весь этот итальянский гевалт, и он устроил фашизм, что значит связка, единство. В переводе с итальянского это означало симбиоз корпораций и государства, а заодно уж и церкви, в интересах, ну, конечно же, народа, гордого потомка гордых римлян, о котором, действительно, дуче заботился, создавая планы общественных работ. Как в 19-ом веке. «Вперёд в прошлое!» — любимый лозунг корпоративизма.

Его пример был другим наука, и один за другим по Европе начали выскакивать режимы с разной окраской корпоративизма. Его небогатая палитра колебалась в основном между бежево-коричневым и иссиня-черным, как, например, у известного художника и вегетарианца Гитлера. Хотя основной цвет европейского корпоративизма больше смахивал на невнятный серый, на манер испанского Пиночета по имени Франко.

И только Сталин в одиночку нёс бремя красного корпоративизма при, исключительно моральной, поддержке братской Монголии.

Либертарианство как символ веры

Несмотря на все последствия Первой Мировой войны и последовавшей через десять лет экономической депрессии, ещё оставались страны, странно иммунизированные к идее корпоративизма: Великобритания, США, Франция, Швейцария, Бельгия, Голландия и разные прочие шведы.

Отчего так? Ведь если бы мир кончился в 1936 году, кто знает, Гитлер и Муссолини, остались бы в памяти если не всего человечества, то уж точно их соответствующих стран, как величайшие лидеры, поднявшие свои нации на невиданную высоту. Что-то в этом роде. То есть, казалось, что корпоративизм, как красный, так и коричнево-чёрный, набирает силу и значимость, особенно на фоне мирового экономического кризиса.

А эти, значит, несмотря на проблемы в экономике, социальные и политические беспорядки, упорно цеплялись за свои прогнившие либеральные демократии, и ни в какую.

Дело в том, что, если присмотреться, эти вышеупомянутые страны пришли к своим версиям либерализма ещё до индустриальной революции 19-го века, а не в результате её, подобно государствам, сменившим демократию на корпоративизм. Ещё до этого они установились в своих более-менее национальных границах. Хотя Норвегия и бодалась со Швецией, а Бельгия с Голландией, но делали они это довольно-таки вяло по стандартам сильных корпоративных государств и империй.

А движущей силой их отхода от корпоративизма абсолютных монархий и католической церкви стало религиозное протестантство с его идей прямого взаимоотношения со Всевышним. Конечно, ещё раньше была «Магна Карта», сочиненная английскими баронами, когда король Джон их совершенно достал своей королевской бесцеремонностью. Эта «Великая Хартия Вольностей» уже в 12-ом веке создала юридический прецедент того, что личные права может иметь не только самый главный начальник, но даже и самый захудалый там граф или герцог.

Но то было так, для отчёта, в теории. А на практике, либертарианство появилось с возникновением протестантства. И если согласно новой религиозной доктрине, отдельно взятый индивидуум мог соотноситься с Богом напрямую, без посредничества корпорации «Папа Римский и Со», то логически из этого следовало, что тот же индивидуум может жить по своим личным предпочтениям, без опеки корпорации «Монарх и Сыновья». И, несмотря на все усилия государственных и духовных монополий, свободный рынок идей там победил, но оставил горький привкус недоверия к официальным институтам светской и духовной власти у тех, кто пережил гонения и костры. А те протестанты, которые смылись в Америку подальше от преследований, совсем отказались от багажа феодальных традиций. Так был заложен фундамент современного либертарианства.

Идея свободы вообще и свободы личности в частности, то, что и значит либертарианизм, пришла во Францию усилиями деятелей эпохи Просвещения, которые, несмотря на всю их образованность, в принципе спёрли протестантскую идею и только заменили в ней христианского бога на какое-то невнятное сверх-существо. Потом многим отрубили головы, и в результате чехарды императоров, королей и республик, французы выработали стойкое отвращение к сильной центральной власти, и крепкую привязанность к вину, сыру, сигаретам и велосипедным гонкам.

Вот этим странам 19-й век пришелся по душе, и больше всего — Америке. Вот там либертарианизм расцвел буйным цветом. Особенно в экономике. Вот где царила сплошная анархия, борьба без правил. Некоторым очень нравилось. Хотя трудящиеся анархисты-синдикалисты, бывало, и постреливали в богатеньких анархистов-капиталистов. Но и те не дремали и стреляли в ответ. Не лично, а наёмными руками, конечно. С тех пор небогатые анархисты и примазавшиеся к ним коммунисты с социалистами празднуют 1 мая в честь расстрела рабочих-анархистов в 1886 году в Чикаго. Что празднуют богатые анархисты — неизвестно. Меня к ним не зовут.

А что известно, так это факт, что даже такие корифеи социальной революционной мысли как марксист Энгельс и анархист Кропоткин, осмотрев американский бардак, пришли к выводу, что такой децентрализованный федерализм и экономическая свобода являются неплохой основой для будущего вольного общества.

Лирическое отступление по поводу свободы и эксплуатации

Почему такие пламенные революционеры, которых трудно обвинить в отсутствие преданности делу изменения мира, так впечатлились западной прогнившей демократией? Потому, что они оба были противниками государства, «организованного насилия», как они же изволили выражаться. И вот в этих западных демократиях, а особенно в Америке, стране без особых монархических традиций, государство было так себе, хиленькое. Пройдя в своё время через корпоративизм абсолютной монархии и католической церкви, эти демократии позаботились о том, чтобы уж если и есть государство как необходимое зло, то нужно ограничить его силу и влияние, чтобы власть не сосредотачивалась в одних руках, по возможности разбив его на независимые друг от друга элементы: законодательную, исполнительную и судебную власть. Причем на каждом уровне, от целой страны до захудалой деревушки, все они оставались независимыми. Не мог и не может президент или премьер-министр позвонить мэру ихнего Мухосранска и приказать напрямую что-то сделать. Особенно в Америке, где федеральное правительство того времени было весьма ограничено в полномочиях, включая даже монетарную политику.

Потребовалось 100 лет, чтобы усилиями двух Рузвельтов, одного Эйзенхауэра и половины Буша центральное американское правительство распространило хоть какую-то власть на территорию отдельных штатов, городов и посёлков. И даже сейчас, в 21-ом веке, обитателю уже постсоветского пространства трудно представить, насколько в западных демократиях ограничена власть каждого официального лица, насколько они зависят от воли или даже настроения избирателей. Власть британского премьер министра или американского президента даже близко не подходит к всемогуществу российского или украинского районного начальства.

А ведь когда революционеры в 19-ом веке говорили о государстве, они, прежде всего, имели в виду авторитарную корпоративную машину, устроенную по принципу сверху вниз. Поэтому федеральная система Америки, построенная снизу вверх и сознательно слабое центральное правительство, была для них если не идеалом, то где-то на полпути к нему. Форма готовая тут была, а рабочий класс бы наполнил её своим содержанием.

Забегая наперёд, скажем, что так и вышло. Хотя, возможно, не совсем так, как себе представляли Энгельс с Кропоткиным. Они-то любили пролетариат, у которого кроме цепей, по их мнению, ничего и не было, и вообще бедных и голодных. От отверженных, согласно Виктору Гюго, всегда прекраснодушных жертв несчастливых обстоятельств, ожидалась пролетарская революция, потому, что так рассчитал Карл Маркс. Он рассчитал, что имеет место быть эксплуатация человека человеком. И как-то сложно и неубедительно это обосновал.

При феодализме – всё понятно. Крестьянин вырастил продукт, а барон приехал и забрал часть. За крышу, чтобы другие бароны или разбойники их не грабили. Когда центральная власть окрепла, бароны практически стали не нужны, а часть урожая им отдай всё равно. Плата за несделанные услуги – эксплуатация. Видимо поэтому, несмотря на всю марксистскую риторику, движущей силой всех победивших марксистских (иными словами ленинистских и маоистских движений) стало беднейшей, безземельное крестьянство, сельский пролетариат, а совсем не городской рабочий класс, которому, как показал исторический опыт, жить нравиться при развитом капитализме.

При капитализме всё гораздо путанее. Вот сделал рабочий гайку. А другой рабочий вкрутил её в некий агрегат по проекту инженера, который учился в кем-то организованном институте. В агрегат, который собрали на некоем предприятии созданным неким предпринимателем, который вложил свои сбережения, да ещё занял у банка сумму под проценты на это дело. А чем больше риск потерять деньги — тем больше процентная ставка. Сделал это с целью продажи найденному агентом покупателю, который собирается с помощью такого агрегата увеличить производительность и понизить себестоимость его продукта, чтобы больше народу могло позволить себе его купить. Так вот, после того, как всем этим гаврикам, по цепочке, заплатили, и после амортизации и инфляции, некий предприниматель присвоил оставшиеся деньги себе. Присвоил в этом примере. А в реальном мире вполне могло бы и не остаться. Как у американской автомобильной индустрии к 2008 году.

Несмотря на то, что предприниматель взял на себя риск и ответственность за организацию предприятия, и ещё неизвестно, как долго оно протянет, по Марксу он всё равно паразит и это всё эксплуатация и угнетение. По Марксу, личная инициатива – социально вредна. Только коллектив может что-то предпринять. На чём он это основывал неизвестно. Его личный опыт должен был показать, что как только собираются двое, начинается разлад.

А рабочие, по тому же Карлу, просто горят желанием сами управлять сложным современным производством, то есть вгрохивать свои кровные в сомнительные предприятия и. помимо своего рабочего дня, заниматься ещё и инженерными, бухгалтерскими и административными делами, для которых, вообще-то лет пять учиться надо.

Что Маркс не рассчитал, так это то, что голодные хотят просто есть, а не революцию, а рабочий класс, если его честно спросить, хочет жить как буржуазия, а не оставаться беднейшим пролетариатом в коммунистическом интернационале.

Во времена Маркса среднего класса было совсем ничего, городской инфраструктуры и сферы обслуживания тоже не хватало, не говоря уже о канализации. Поэтому любой горожанин с ватерклозетом уже считался невероятно зажиточным, за что его и завистливо обзывали «буржуа». Пролетарии тоже хотели ватерклозетов и, попозже, автомобилей и собственных домов, как у буржуев. И за это они и стали бороться, используя и профсоюзы, и либеральную демократию.

В конце концов, все сообразили, что лучше иметь много хорошо оплачиваемых покупателей огромного количества дешёвых товаров, чем поддерживать из казны толпы безработных, неспособных позволить себе редкие и дорогие вещи, сделанные вручную золотыми руками редких мастеров-кустарников.

А к средине 20-го века и частная собственность на средства производства, которая так не давала покоя противникам буржуазного строя в 19-ом, вообще стала исчезать как вид. Её заменил акционерный капитал, в котором личные вклады населения и, особенно, пенсионные фонды профсоюзов, играют значительную роль. Короче говоря, бывшей пролетариат стал средним классом, в самом буржуазном понимании, а немногие оставшиеся фермеры стали, ну, совсем зажиточными.

Почему же «трудящиеся» не воспользуются своим влиянием и не скинут гнёт капитала? Не выбирают коммунистов, нацистов или анархистов в законодательные органы? А зачем? От добра добра не ищут. Они и сами теперь капиталисты, в некоторой мере. Поэтому в минуты кризиса, когда в полусоциалистической, дотационной Греции проходят демонстрации трудящихся, которые требуют, чтобы правительство больше вмешивалось в экономику, в Америке проходят демонстрации трудящихся, которые требуют, чтобы правительство не совало нос в экономику вообще. Потому что Греция страна больше корпоративная, с огромным государственным сектором, а США более либертарная, где каждый мечтает, наивно, стать успешным бизнесменом.

Не зря, видать, Энгельс и Кропоткин смотрели с надеждой на Америку. Впрочем, мы забегаем вперед.

Либертарное Похмелье

К началу 20-го века обнаружилось, что полная свобода в политике и экономике ведёт не к всеобщему сознательному компромиссу, а к монополизации производства и власти тех, кто смел и два съел. То есть к тому самому корпоративизму, которого так хотели избежать. Пришлось прижучивать расходившихся монополистов, вводить новые правила игры, но без тоталитарного, всё давящего контроля. Только опыта такого сложного контроля ни у кого в то время не было, и закончилось всё это слабо контролируемое действо печально — Великой Депрессией.

Но и Великая Депрессия не придала любви и уважения к демократическому либеральному государству, которое честно пыталось поддерживать миллионы безработных. Неблагодарное население по-прежнему не проявляло должного интереса к государственным нуждам. По свидетельству Оруэлла, в самые тяжёлые годы, когда многие просто голодали, британская добровольная армия по-прежнему не могла найти достаточно желающих рекрутов! Проклятые индивидуалисты предпочитали голодать, чем служить империи. Мой дом – моя крепость, а не ваша крепость – мой дом.

Между прочим, в английском языке нет понятия «Родина» или «Отечество». То есть, слова Motherland и Fatherland имеются, но ими пользуются в основном в голливудских фильмах для поддержания русских или немецких киношных стереотипов. Они вызывают образы не берёзки за окном, а марширующих высоких сапог и грохочущей военной техники. Родину они не любят. Правда, когда в 1939 над Британией нависла реальная угроза вторжения, те же самые работяги, не желающие до этого служить, массово пошли в армию, чтобы защитить своё неотъемлемое право ненавидеть своё правительство.

Война

Ах, да, началась Вторая Мировая Война. Её причинами стали, с одной стороны, естественно, Первая Мировая Война, с другой стороны Великая Депрессия, а с третей, совсем неожиданной, стороны, врождённая неспособность корпоративистского мышления поступаться своими надуманными принципами, даже явно дурацкими. Что на практике доказали германские национал-социалисты.

Не стоит забывать, что коричневая волна фашизма прошла по Европе, частично, и как реакция на послевоенную красную волну коммунизма. Вдохновлённые Лениным, Троцким, и чуть позже, Сталиным, коммунисты, похоже, вывели свою идеологию не столько от экономиста Маркса, сколько из выражения скульптора Микеланджело: «Я беру глыбу мрамора и отсекаю от неё всё лишнее». И отсекали от будущего всяких лишних. Но лишним это не нравилось, и, к сожалению для коммунистов, ими чаще всего оказывались богатые, образованные и военные, у которых, временами, находились и средства, и возможности сделать лишними самих коммунистов и их попутчиков. Попутчикам доставалось больше всего, их били и коммунисты и антикоммунисты.

Но кроме антикоммунизма, рождённого страхом, особой внятной идеологии у таких режимов не наблюдалось. Им просто хотелось спрятаться от неприятной им современности обратно, в 19-й век, подобно наивным детям, которые просят: «Мама, роди меня обратно». И некоторые, которые как, например, Франко в Испании, после захвата власти не особо высовывались и помалкивали в тряпочку, умудрились дотянуть до своей естественной смерти. Правда, по слухам, во время похорон каудильо и, по совместительству, генералиссимуса, в Испании раскупили всё шампанское. Но зато народ видел его по телевизору в официальном гробу, а не подвешенным вверх ногами на площади.

Но не такими оказались немецкие нацисты. Их корпоративизм основывался не столько на страхе, сколько на идеологии этнического национализма и социализма. Да, да, в отличие от Франко и Муссолини, гитлеровцы любили трудящихся и перераспределение доходов. То есть не всех трудящихся, а правильных, арийских, и доходов не своих, а чужих. Потому что нацизм был эдакой примитивной теорией примитивного дарвинизма, сплошной межвидовой борьбой за существование, эволюцией силы. По странной логике этой теории, сильным и правильным видам, например, арийцам, постоянной угрожали заведомо слабые и неправильные виды, например, семиты. В истории эволюции был похожий случай регрессии, когда змеи потеряли ноги, перестали твердо стоять на земле и стали плохо видеть, но зато прибрели яд.

Придя к власти, нацисты стали усилено помогать трудящимся выйти из экономического кризиса, создавая трудовые армии, которые в основном стоили дороги, возводили грандиозные сооружения для многолюдных партийных тусовок и участвовали в качестве массовок в «документальных» фильмах талантливой Лени Рифеншталь. В результате были построены прекрасные дороги, возведены мрачные громады и получены призы на всевозможных кинофестивалях. И остались долги, занятые под все эти грандиозные дела, потому что социальный внутренний мир корпоративизма стоит немалых денег.

И вскоре наступил неизбежный для любого корпоративизма момент, когда, по выражению Феликса Кривина, «волки были сыты и овцы целы, то возник вопрос, как накормить овец?»

Много позже, выйдя из руин последовавшей вскоре войны, и Германия, и Япония сообразили, что решение их проблем находится в расширении их экономического влияния, в производстве товаров и торговле, как и было принято в 20-ом веке. Но в средине 1930-х их лидеры продолжали думать в терминах 19-го века и предпочитали военную экспансию экономической.

Их можно было понять. Включение страны в мировую систему экономики неизбежно подрывает её полную самостоятельность. Приходится всегда с кем-то считаться, в чём-то уступать. А если просто цапнуть, что понравилось, то и прогибаться не надо. Сурово, по-мужски так. «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас!» А вы как думали?

К тому же, в отличие от Советского Союза у Гитлера не было ни кулаков для раскулачивания, ни нэпманов для разнэпманивания, ни особой нужды в индустриализации, ни пространства Сибири, которое можно бесконечно осваивать.

Германские евреи тоже не оправдали надежды нацистов. Они оказались не так многочисленны и не настолько богаты, как представлялось гитлеровской пропаганде, чтобы их ограбление и устранение из социальной жизни могли решить проблемы страны. Более того, из продуктивных граждан их превратили в ненужную обузу, от которой не знали, как избавиться.

Поэтому встав перед неизбежным выбором: сворачивать национал-социализм и играть как все по торгашеским правилам, или плюнуть на всё и добиваться своего любыми доступными средствами, включая войну, Гитлер выбрал последнее. Почему бы и нет, ведь армии у него уже были. Оставалось только поменять им лопаты на винтовки.

Подобная дилемма стояла и перед Японией: стать ли ей колониальной державой, в стиле викторианской Англии, или заняться бизнесом, как какие-нибудь китайцы.

Блеф столетия

Но ни Германия, ни Япония, ни Италия по своему экономическому потенциалу, размеру, природным и людским ресурсам не являлись и не могли стать мировыми военными державами. В средине 1930-х ни одна из них не дотягивала ни до Великобритании, ни США, ни даже Советского Союза. На бумаге с теми никто сравниться мог.

Так то на бумаге. А в реальности и Япония и Германия стали пытаться, сначала понемногу, раздвинуть сферу своих интересов, а заодно и свои границы. Основой их генеральной стратегии стал блеф чистой воды.

Первая Мировая произвела такой ужасающий эффект на всех в ней участвовавших, что даже отдалённая перспектива возможности её повторения казалось немыслимой. Поэтому, когда фюрер заявлял в очередной раз, что ему очень нужна эта территория или та страна, все европейские демократии пугались повторения мировой бойни и шли на поводу у Гитлера. Жалко было людей, жалко было вкладывать солидные средства в никому не нужную войну. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

К тому же у дитя было достаточно причин для обид. Германию, действительно, обидели в 1918 году. Война тогда ничего не решила, никто ничего не выгадал, зато Германию наказали и слегка ободрали с краёв. И все это сознавали.

Поэтому попытки Германии возродить себя как региональную силу и объединить, согласно националистическому догмату, весь германский народ в одной германской державе, понимая державу широко, ну очень широко, воспринимались если не с симпатией, то с некоторым пониманием. Главное, чтобы войны не было. А когда была съедена окружённая корпоративистскими странами демократическая Чехословакия, то и Польша, и Венгрия тоже к ней приложились за компанию.

И только когда дошла очередь до самой Польши, не пожелавшей уступать Германии коридор к Восточной Пруссии, до многих на западе стало доходить, что что-то тут не так. Франция и Англия знали, что они сильней, но, начинать полновесную европейскую войну им всё ещё не хотелось. Их граждане желали работы и достатка, а не очередной драчки. Германский блеф продолжал работать, уже в западном направлении.

Немцы и сами иногда не верили тому, насколько успешно работали их планы. Этим и объясняется неожиданная остановка танковых колонн вермахта у Дюнкерка, в ходе блестящей компании против французов и английского экспедиционного корпуса. Германское командование поразилось своему успеху, и, видимо, опасалось какой-то ловушки. Короче говоря, к победам вермахта не были готовы ни его противники, ни он сам.

Между тем, вся идея немецкого блицкрига, быстрой войны, была вынужденной. Она не от хорошей жизни основывалась на том неоспоримом факте, что Германия не в состоянии вести продолжительную войну с настоящим противником и должна избежать её, добившись конкретного военного успеха в самой начальной стадии, таким образов заставив ошарашенного противника пойти на любое соглашение, выгодное Германии. Одним словом, сплошной блеф, потому что альтернативного плана к такой стратегии быть не могло. Если противник по любой причине упирался рогом, Германии ничего не оставалось, как начать войну на убывание, которую она могла позволить вести только с равнозначными ей европейскими странами.

Как Франция, в которой, к тому же, нашлось достаточно поклонников корпоративизма, готовых избежать войны и поддерживать внутренний мир любой ценой. Корпоративизм – очень дорогая штука, но если возрождается религиозная мораль и общественный порядок, то и оккупация не так страшна.

Но в Британии гитлеровский блеф был в первый раз раскрыт. Новый премьер Черчилль закурил сигару и сказал, что никакого блицкрига у нас не будет. Сэр Уинстон был великолепным художником, лучше Гитлера, прекрасным писателем и оратором, так себе политиком и никудышным стратегом. За ним больше провалов, чем достижений. Но в тот момент, его главное качество, бульдожье упрямство, было всё, что нужно. Он сказал всем: и народам Великобритании, и Гитлеру и всему миру, что Англия будет использовать все свои немалые ресурсы, будет драться на суше и воздухе, в городах и лесах, но никогда не примет никаких условий от Германии. Британские лётчики подтвердили его слова в битве за Британию, а простые англичане не испугались массированных бомбардировок, и Гитлер понял, что при таком раскладе в Лондон ему войти будет проблематично.

Впрочем, и патовая ситуация на западе уже была для него победой своего рода. Пока Америка отказывалась влезать в европейские дела, у Германии оставался последний потенциальный противник – Советский Союз, с которым, в принципе, можно было бы и сосуществовать, но их, достаточно случайные, успехи вскружили нацистам голову, а их дурацкая идеология заставляла видеть желаемое вместо действительного. Они были вполне серьёзно убеждены, что Россия – страна неполноценных ублюдков, колосс на глиняных ногах и нуждается только в крепком пинке.

Как Гитлер завершил гражданскую войну в России

Нацисты увидели внутренний раздрай в СССР, но совершенно не поняли его причину. А причина была простая – в Советском Союзе продолжалась гражданская война, начатая революциями 1917 года.

К 1921, после окончания основных военных действий на уровне фонтов, стало ясно, что хотя Красная Армия и всех сильней, но и крестьянство, которое не приняло белое движение, также не желало жить в коммунах и совхозах. И, имея перед собой реальную перспективу голода, разрухи и бесконечных восстаний, Ленин и партия решили оставить крестьянина в покое. Не навсегда, а на три севооборота, как говорилось в постановлении, то есть на 9 лет. Крестьянство победило и успокоилось. Частный предприниматель вернулся и стал производить, и торговать, и обслуживать.

Коммунистам-ленинцам пришлось передумывать подход к революции. Четырёхлетняя полная милитаризации жизни, похоже, сильно повлияла на прошлых дезертиров-антимилитаристов и ярых пропонентов свободы слова и собраний.

Армия влияет на восприятие мира, особенно регулярная. Как в анекдоте. «Если вы, гражданские, такие умные, что же вы строем не ходите?» Армия — идеал корпоративизма. Всё ясно, расписано по уставам и, что главное, никого не требуется убеждать в правильности приказов. Дал, скажем, тебе командир гранату — и ползи, подрывай, без рассуждений. Жестоко, конечно, зато без разногласий и пустой болтовни, мол, кому что нравится. И чтобы армия была обязательной для всех, несомненно, никакой добровольности, и боже упаси, выборности. Иначе, какой может быть порядок.

Из похожей логики исходили все военные заговорщики 20-го столетия, что левые, что правые, от Хорти до Франко, от Насера до Пиночета. А если ещё, после прихода к власти, они заявляли о своей любви к СССР, то, несмотря на всю их авторитарность и одиозность, советское руководство осыпало их наградами и помощью. Не корпоративизм, как таковой, заботил всех, а каким цветом его красили.

Вынужденно, хотя и временно, сдав деревню и часть промышленности, большевики оказались перед возможностью сдачи и своей абсолютной политической власти. А ведь так было хорошо решать все вопросы по-армейски, прямыми директивами и приказами, без лишних объяснений и оглядывания на крики оппозиции. И посему, было принято по-военному мудрое решение упразднить не только остававшиеся политические организации, и так уже дышавшие на ладан от чекистских преследований, но и внутрипартийную оппозицию как таковую. Отныне обсуждение и решение любого вопроса происходило в узком кругу партийной элиты. А явно несогласных или выперли из страны, или заперли в лагерях.

Но, как известно, даже в самой близкой и родной семье взгляды её членов могут разниться. А что делать, когда открытое несогласие чревато не открытыми дебатам, а репрессиями?

И вместо нудной и раздражающей, но открытой парламентской борьбы партий и фракций, начался секретный раскол по группировкам. Все в унисон громко говорили слова единства, а втихомолку устраивали междусобойчики, с целью подсидеть другую внутрипартийную группировку. Но и это только наверху. Мелкой партийной сошке и остальным беспартийным оставалось лишь бессмысленно повторять, что говорили вожди. И то только до тех пор, пока этих вождей не сменяли другие. Так что единственными, могущими сделать политическую карьеру при такой постановке дела, могли быть исключительно люди, способные повторять и исполнять волю любого, занимающего вершину корпоративной пирамиды. Хорошо образованные или имеющие личные воззрения, как правило, держались в сторонке и уходили в себя. Иначе можно было и свихнуться.

По причинам, которые к нашей теме не относятся, победила группа Сталина. Но важным для нас является тот факт, что к концу 1930-х Советский Союз превратился в государство исповедующее идеологию корпоративизма красного разлива. В нём в той или иной форме продолжала переигрываться гражданская война и её результаты. Всё для того, чтобы если и не загнать частного крестьянина и нэпмана в коллективную семью трудящихся, то хотя бы изгнать его подальше, где в одиночку просто не выжить.

Голодомор и другие методы хозяйствования

Наверное, тут мне стоит обратиться к вопросу коллективизации и сопутствовавшего ей голода. Усилиями украинской диаспоры, которая, вообще-то, в основном ведёт свои корни из Западной Украины, не бывшей в то время частью СССР, и, впоследствии, руководства уже независимой Украины, принято считать, по крайней мере, на западе, что эта акция со стороны Сталина была преднамеренным геноцидом исключительно этнических украинцев. Возможно это от того, что украинское село представляется им как моноэтническая прикарпатская деревня. Между тем, Юг Украины, одна из наиболее поражённых голодом местностей, до войны был весьма этнически разнообразным. Помимо, как правило, смешанного населения, в городах и селах имелись моноэтнические поселения и колонии: русские, немецкие, греческие, еврейские, татарские. По теории этнического геноцида их голодомор должен был обойти стороной. Но ведь в больших, этнически не особо украинских городах, как тогдашняя республиканская столица Харьков, тоже было голодное время. Намеренный геноцид украинцев, наверное, подразумевал бы хоть какую-то эмоциональную подоплёку. Так нет же, всё было сделано холодно и бездушно, чуть ли не с самыми лучшими намерениями, которыми в тот раз буквально замостили дорогу в ад.

Удобно забывают, что самым ужасным в арсенале большевиков-коммунистов были именно их идеологические методы хозяйствования. Что доказывается послереволюционными голодом и разрухой, которые случались исключительно там, где коммунисты приходили к власти. Не столько гражданская война разрушала хозяйство, сколько коммунистические методы контроля экономики, от которых тогда больше всего страдали, в основном, сторонники большевиков: городской пролетариат и Красная Армия.

Потом случилось то, что назвали Голодомором 30-х. Что это было? Цепь событий, обусловленных одной исторической переменой в коммунистической стратегии, за которую, хотите — верьте, хотите — нет, мир должен быть благодарен именно Сталину.

Дело в том, что к 1928 году стало очевидным то, что мировая или пусть даже только европейская революция, этот краеугольный камень расчетов Ленина и Троцкого при принятии решения начать Октябрьскую революцию 1917-го, не получилась. Европа оставалась буржуазной. Советский Союз хоть и был велик размером, но оставался одинок душой. Не станете же вы принимать Монголию всерьёз? А без этого классический марксизм не оставлял России никаких шансов на построение социализма. Революция не удалась, одним словом. Так тогда думали многие, а некоторые даже это и говорили вслух. О чём вскоре и пожалели.

А вот и нет, сказал Сталин, можно и даже нужно построить социализм, а потом и коммунизм, в отдельно взятой стране. Как в анекдоте о том, что конец света тоже может наступить в отдельно взятой стране.

На практике это значило две вещи. Во-первых, отпала идеологическая необходимость экспорта революции. Так что зря сенатор Маккарти беспокоился. Никто не собирался экспортировать коммунизм в Айову. Скорее наоборот.

Во-вторых, появилась идеологическая необходимость не ждать передовую, но отстающую при этом Европу, а самим начать искоренение остатков, или как принято было говорить тогда, «оскала» капитализма. Началась эпоха советского корпоративизма.

Кроме сравнительно малочисленной мелкой городской буржуазии, нэпманов, так быстро наладивших производство, торговлю и услуги в 1920-х, главным остатком «буржуазных» отношений было многочисленное крестьянство. Но не всякое, а живущее на уровне, превышающим простое выживание из года в год. А таких было больше всего в южных районах, где условия для успешного ведения сельского хозяйства были изначально лучше: Украина, Северный Кавказ, Казахстан, Поволжье. Там-то строительство уникального советского социализма, который, по иронии судьбы, по сути, заложил основу мирного сосуществования различных политических систем, и убило миллионы.

И при этом формально, по закону. После завершения отведенного НЭПом 9-летнего срока владения землёй, политически окрепшая в отсутствии конкурентов партия Ленина-Сталина решила навсегда покончить с классовыми, социальным и вообще любыми проблемами, которые они не смогли решить наскоком 10 лет назад.

Идеалом служила идея устройства жизни как фабрики. Все, включая крестьян и учёных, должны были стать работниками фабрики-государства, где и урожаи, и изобретения будут случаться по указу сверху, как болванки слетают со штамповочного станка. И очень удачно для реформаторов, село к этому времени тоже социально разделилось. Те, кто получил землю, но так и не смог преуспеть в самостоятельном фермерстве, начали тяготеть к социализированному хозяйству, с гарантированными, хотя и так себе, работой и зарплатой как в городе.

Многие забывают о том, что вместе с буржуазной частной собственностью на средства производства, достатком и инициативой, в Советском Союзе также исчезли безработица, беспризорные и бездомные, присущие свободным обществам. Точно так же, как прижимались те, кто возвышался выше среднего (ну, очень относительно среднего) уровня, подтягивались и те, кто находился ниже его. Для них жизнь менялась к лучшему.

Индустриализация образа жизни и уравниловка требовали жертв от тех, кто не хотел встраиваться в корпоративизм, по недоразумению называемый социализмом. Лишение их средств к существованию было оправдано в глазах не только коммунистов. Те, у кого особых средств не было, а таких при той экономической модели было полно, тоже поддерживали уравнительный подход. Все должны были стать пролетариями. А к жестокости по отношению к собственному населению всем было уже давно не привыкать. Особенно к той его части, которая считалась враждебным классом.

Голодомор не был геноцидом украинского или другого народа, а геноцидом последних оставшихся после революции людей, всё ещё способных к личной инициативе, присущей свободным людям. В той ситуации ими стали крестьяне, не желающие ассимилироваться в корпоративную структуру государства. А то, что среди них оказалось много украинцев, говорит только о том, что в то время стремление к личной свободе было распространено среди части украинского крестьянства. Как и стремление вписаться в корпоративистскую систему было присуще другой его части. Как было замечено историками, вопрос стоит не только почему погибло такое огромное количество народу, но и почему ещё большее количество выжило и, в конечном итоге, поддержало систему?

То, что результатом такого подхода станет унифицированная масса, на слишком многочисленных заводах и фабриках производящая никому не нужную продукцию ужасного качества, советскому руководству в голову не приходило. Индустриальный фетиш преследовал СССР до последних дней, искусственно поддерживая всеобщую занятость, при которой всё делалось исключительно для галочки, чтобы начальство отстало.

Но до этого дело тогда ещё не дошло. Все были заняты продолжением внутренней борьбы, и по стране пронеслись первые процессы над, то ли действительными, то ли придуманными врагами Советской власти. Обвинители вскоре становились обвиняемыми, и так далее.

Сопротивление режиму постепенно затухало и продолжайся всё это ещё немного, вероятно, что к средине 1940-х равнодушие и застой снизошли бы на уставшую от бесконечной борьбы страну, как и случилось позже, в 1970-х.

Но 22 июня 1941 года Германия атаковала Советский Союз и изменила его судьбу.

Во-первых, эта агрессия затушила тлеющие угли гражданской войны и, к удивлению нацистских мыслителей, сплотила всех вокруг центрального советского правительства, оно же партия.

Во-вторых, дала нужный контекст самого существования Советской системы, стержнем и краеугольным камнем которой была защита от внешнего врага, пусть даже за счет внутренней несвободы и трудностей. На это был настроен советский механизм, и при всём его несовершенстве, он мог функционировать в полную силу только при наличии прямой военной угрозы.

Дело не во врожденной агрессивности идеологии советского режима. Он-то был за мир, поэтому постоянно, но необязательно успешно, готовился к войне. Просто он был устроен так однобоко, как и положено корпоративному государству. На манер молотка, которым при желании или необходимости можно делать что угодно, но лучше всего он, как ни крути, забивает только гвозди в дерево. Не зря же люди, пережившие то ужасное время, часто вспоминали о нём как о лучших годах их жизни. Не потому, что было легко и радостно, а потому, что всё вдруг стало на свои места. Советская система неожиданно начала иметь смысл и своё место в мироздании.

По своей идеологической тупости гитлеровцы пнули СССР, и из страны на пути в экономическое болото превратили его в военную сверхдержаву.

Блеф продолжается

Вторым блефом 20-века было нападение Германии на Советский Союз. Насколько немецкое руководство шло этой авантюрой ва-банк, показывает полная неготовность вермахта к тому, что они назвали «ужасной русской зимой».

Не то, чтобы зима была такой ужасной, но она воздействовала исключительно на немцев, совершенно к ней не готовых. Германия явно не собиралась воевать уже в октябре. Потому что реальный расчет должен был показать, что, не добившись быстрого согласия советского руководства на перемирие и уступки, германская армия увязнет в долгой войне на убывание, которую она у России выиграть не сможет.

Поэтому, сумев не запаниковать в тяжёлые дни того лета, Сталин проявил единственно важное качество, которого требовал момент – упорство, как у Черчилля. Блицкрига и тут не произошло. Всё, что требовалось от советского руководства и народа, было не сдаваться.

Не имеет смысла спорить насколько компетентно было советское командование, насколько оно не считалось с потерями, или насколько американская помощь поддержала Красную Армию. Даже в самом худшем случае, разбрасываясь жизнями и без помощи из-за океана, пока Советский Союз продолжал сражаться, Германия медленно и неизбежно ту войну проигрывала.

Пусть не покажется, как будто я приуменьшаю заслуги советских людей, да и британцев тоже, в победе над нацизмом. Для того чтобы просто держаться, им требовалось так же просто умирать самим, унося с собой как можно больше вражеских жизней. Геополитические перспективы трудно видеть или даже вообразить, сидя в окопе, в самолёте или в танке. Так что для долгой войны на убывание требовались и мужество, и вера, и готовность убить и быть убитым самому.

А нацисты дали все поводы к тому, чтобы у советских народов не осталось никаких иллюзий о том, что случиться, если они прекратят сопротивление. Из военной кампании наци превратили войну в сведение личных счетов, из которых они уже выбраться не могли. И им пришлось ответить «за базар» по полной.

Война была проиграна Гитлером к сентябрю 1941. Последовавшие три с половиной года были долгой и мучительной для всех, но неизбежной агонией.

Звёзды против вирусов

К чему я так зацепился за эту войну? Попробую объяснить, почему это важно.

Либертарные общества больше похожи на вирусы. Очень много всяких разных в них копошатся, связываются, развязываются, привязываются и, самое главное, постоянно меняются. Таково свойство вселенной, природы, вируса и свободного мира. В нём нет ничего вечного, правильного, а в результате ничего святого.

Общества, основанные на принципах корпоративизма, больше похожи на звёзды. Они горят, сжигая себя изнутри в огне дубовой идеологии, до последнего мгновения сопротивляясь переменам, пока не кончается внутреннее горючее, и звезда не заваливается сама на себя, превращаясь или в черную дыру или в новую звезду. Но иногда, кода звезду уж слишком распирает изнутри, она начинает расширяться до тех пор, пока ей не придётся с треском разлететься.

Советский Союз и франкистская Испания были звездами первого типа, изжившими свой потенциал естественно. Германия и Япония лопнули из-за глупой надутости.

Пока в Европе восходили звёзды корпоративизма, традиционно корпоративная Япония уже вовсю пыталась заменить Британскую империю в Азии и на Тихом океане.

Тот факт, что Британская империя сама сто лет не могла разобраться с постоянно накапливающимися проблемами колониализма, самураев не смущал. Они считали, что они-то знают лучше. Пока не уперлись в Америку.

Звёзды, это вам не вирусы, они меняться не станут, даже если здравый смысл об этом просто кричит. И Япония решила повторить гитлеровский блеф, атаковав Пёрл-Харбор. С такими же последствиями, как и у фюрера.